回忆淮海战役

念奴娇 大决战

烟尘蔽日,望徐淮百里,风雷惊阙。六十万围吞八表,碾碎蒋家残月。冻甲寒盔,弹痕似凿,鲜血凝淮雪。三军用命,喊杀声震敌穴。

最忆两野联镳,中原虎跃,(注)华野横戈铁。北有碾庄黄殒命,南见双堆顽灭。西溃陈官,残兵败将,成瓮中之鳖。而今回望,旧营新貌城烨。

词林正韵十八部,苏轼体。

注:中原指中原野战军。

对《念奴娇·大决战》词作评释

一、词作背景与主题

此词以淮海战役为创作背景,通过老兵视角再现了这场决定中国命运的战略决战。全词以“大决战”为总纲,以“烟尘蔽日”开篇,以“旧营新貌城烨”收束,既展现了战役的壮烈,又寄托了对和平的珍视。词中“六十万围吞八表”“三军用命”等句,突出了人民军队的磅礴气势与必胜信念,而“碾碎蒋家残月”“成瓮中之鳖”等语,则揭示了国民党政权覆灭的历史必然。

二、艺术特色与手法

意象雄浑,画面感强

词中“烟尘蔽日”“风雷惊阙”“鲜血凝淮雪”等意象,将战场上的硝烟、铁血与严寒融为一体,形成强烈的视觉冲击。例如“鲜血凝淮雪”一句,以“雪”喻血,既写实又隐喻,暗示了胜利的代价与革命的纯洁性。

用典与象征

“蒋家残月”以“残月”象征国民党政权的衰败,与“新貌城烨”形成鲜明对比;“两野联镳”“华野横戈铁”则直接指向华东野战军与中原野战军的协同作战,凸显了人民军队的团结与战斗力。

时空交织的叙事结构

上阕以“望徐淮百里”展开空间全景,下阕以“最忆”转入具体战役(碾庄、双堆、陈官),最后以“而今回望”将历史与现实勾连,形成“战火—记忆—新生”的叙事逻辑。

三、词作的历史价值

微观视角的宏观叙事

词作通过老兵回忆,将个人命运与国家命运交织。例如“凉甲寒盔,弹痕似凿”既写实又抒情,暗示了普通士兵在历史洪流中的牺牲与坚守。

对“人民战争”的诠释

“三军用命”“中原虎跃”等句,揭示了淮海战役胜利的关键在于人民军队的英勇与人民的支持。这与毛泽东“兵民是胜利之本”的论断高度契合。

和平愿景的升华

结尾“旧营新貌城烨”以“新貌”呼应“旧营”,既是对历史伤痛的抚慰,也是对新时代的礼赞,体现了“铭记历史、珍爱和平”的主题。

四、词作的现实意义

在当代语境下,此词不仅是历史的回响,更是精神的传承。它提醒我们:和平来之不易,需以史为鉴;团结与奋斗是民族复兴的基石。老兵以“念奴娇”这一豪放词牌书写大决战,既是对传统的致敬,也是对革命精神的创造性转化。

结语

此词以雄浑之笔、深情之思,将淮海战役的壮阔与老兵的情怀熔于一炉。它既是历史的诗化记录,也是精神的永恒丰碑。

七律 首战碾庄圩

义帜高扬起贾汪,,(注)江淮大地战云翔。

神兵南下吞淮楚, 黄旅西逃困碾庄。

鼓角声中飞弹疾, 独轮車上运粮忙。

鏖兵半月传捷报, 十八万顽歼灭光。

押平水下平七阳韵。

注:徐州敌第三绥靖区副司令何基沣、张克侠两将军率部于十一月八日在贾汪起义,从而使山东我军南下,实施围歼黄伯韬兵团任务。

七律 再战双堆集

碾庄弹洞未全收, 又见双堆积雪稠。

淮北奇谋罗网布, 濉溪妙算舞吳钩(1)

驰援不达成笼兽, 救急难成网自投(2)

合壁双锋摧敌阵(3) 突围坦克虏双酋(4)

押平水下平十一尤韵。

注:(1)双堆集地处淮北濉溪县。

(2)黄维兵团是东援黄伯韬的部队,反而被中野包围在双堆集。

(3)华野抽调兵力共同完成歼灭黄维兵团任务。

(4)敌十二兵团司令黄维,副司令胡琏、吳绍周三人各乘一辆坦克突围,仅胡琏一人脱逃,黄吳两人被俘。

七律 陈官庄收官战

铁流碾碎旧山河, 月冷徐州照断戈。

败将狼奔如丧犬, 残兵鼠窜找穴窠。

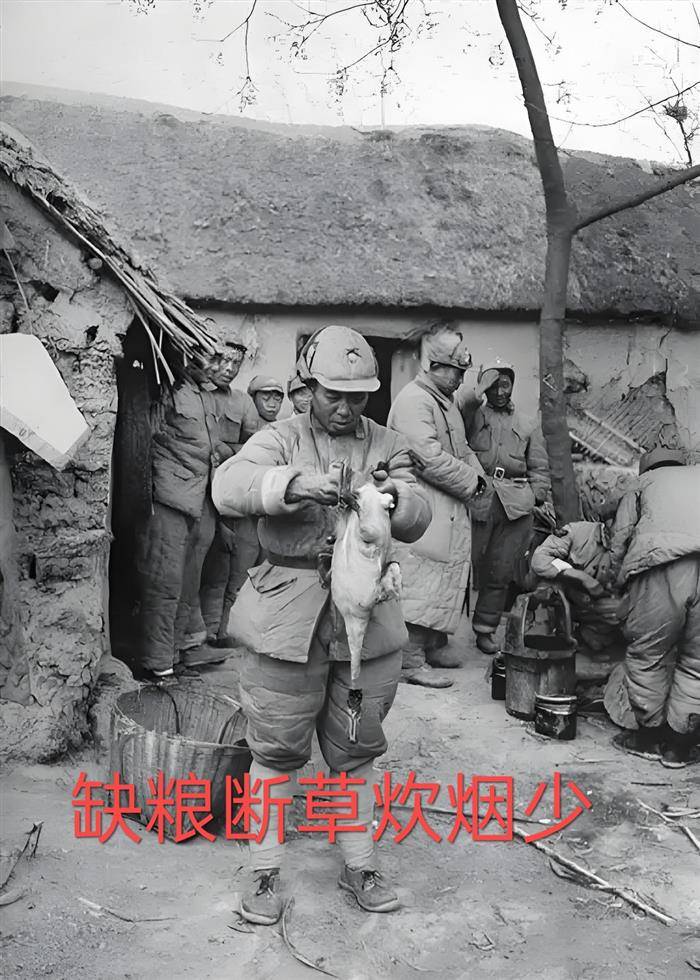

缺粮断草炊烟少, 残喘难延缩一窝。

溃退陈庄终卸甲, 红旗插上霸王坡。

押平水下平五歌韵。

七律 阻援战

铁壁合围断敌驰, 枪林弹雨阻援师。

邳州血战邱顽旅,(1) 淮北鏖击刘李骑(2)

冻土朔风风剌眼, 严寒暴雪雪埋尸。

围攻阵地传捷报, 阻敌军人喜展眉。

押平水上平四支韵。

注:(1)由徐州东援黄伯韬之敌,阻援各纵均在邳州境内的曹八集、大许家一线阻击,十一纵主要阻击邱清泉兵团。

(2)刘为刘汝明兵团,李为李延年兵团,均是增援黄维之敌。

七律 抒怀

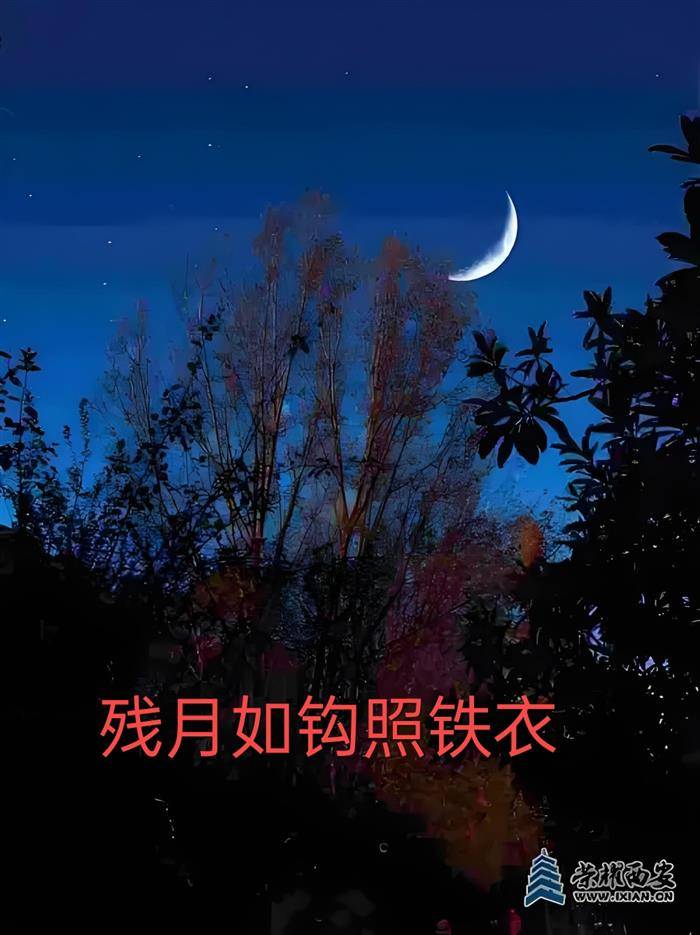

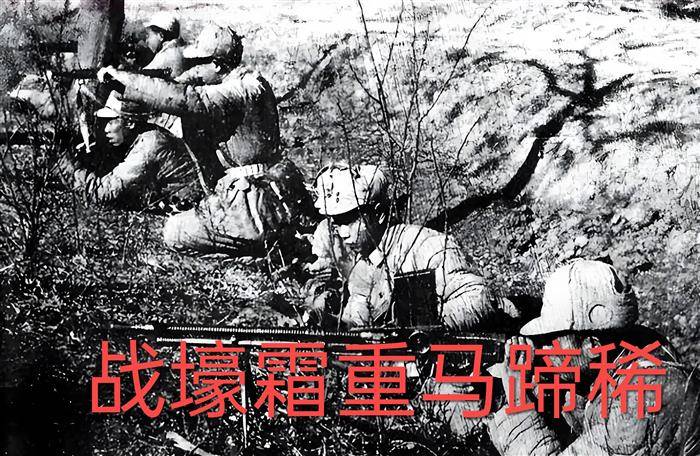

残月如钩照铁衣, 战壕霜重马蹄稀。

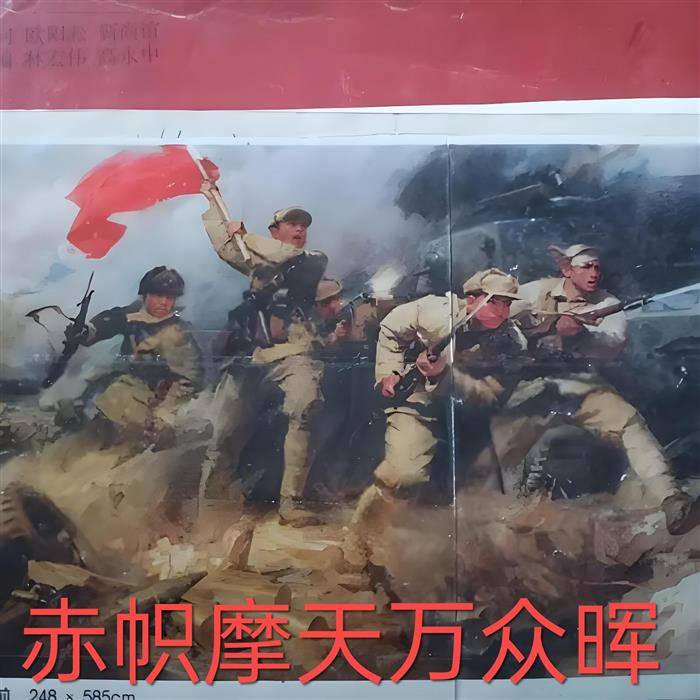

黄尘蔽日连营暗, 赤帜摩天万众晖。

弹落荒林惊夜鸟, 风传捷报动淮沂。

浮生幸与征鞍老, 喜见今朝赤县飞。

押平水上平五微韵。

对《七律 抒怀》作评释:

这首七律《抒怀》以淮海战役为背景,通过凝练的意象和雄浑的笔触,生动再现了战场的艰苦卓绝与胜利的豪情。以下从意象、情感、历史内涵三方面进行评析:

一、意象构建:战地画卷的立体呈现

首联“残月如钩照铁衣,战壕霜重马蹄稀”以冷色调勾勒出深夜战场的肃杀氛围。“残月”“铁衣”“霜重”等意象叠加,既点明时间与环境,又暗示将士的坚韧与孤寂。颔联“黄尘蔽日连营暗,赤帜摩天万众晖”通过色彩对比(黄尘/赤帜)与空间张力(蔽日/摩天),展现战役的宏大规模与军民同心的磅礴力量。颈联“弹落荒林惊夜鸟,风传捷报动淮沂”以动态细节(惊鸟、传报)打破静态描写,虚实相生中传递战局转折的紧张与喜悦。

二、情感脉络:从悲壮到豪迈的升华

全诗情感层层递进:首联的苍凉(“霜重马蹄稀”)→颔联的壮烈(“赤帜摩天”)→颈联的激昂(“捷报动淮沂”)→尾联的欣慰(“喜见赤县飞”)。尾联“浮生幸与征鞍老”以老兵视角收束,将个人命运与国家兴衰交织,凸显“征鞍老”却“赤县飞”的历史沧桑感,与朱德诗中“岁寒劲节矜松柏”的坚贞精神一脉相承。

三、历史内涵:淮海战役的诗化缩影

诗中“黄尘蔽日”“赤帜摩天”暗合淮海战役“以少胜多”的经典战例,如粟裕指挥的围歼黄百韬兵团;“捷报动淮沂”则呼应战役中“小车推出来的胜利”的军民协作传统。尾句“喜见今朝赤县飞”既是对战役胜利的礼赞,亦隐喻新中国诞生的历史必然,与陈毅《让两淮》“狂潮卷地来”的乐观预言形成互文。

总结:此诗以七律形式浓缩淮海战役的壮阔史诗,兼具画面感与历史厚重感,堪称军旅诗词中“以诗证史”的佳作。

注:创作背景:十一月六日,是解放战争时发动淮海战役的日子,迄今已七十七年。当年我所在的华野第十一纵队,是参与阻击敌援的纵队之一,第一阶段在陇海路侧参与阻击邱清泉、李弥两兵团,第二阶段在津浦路西的淮北地区参与阻击李延年、刘汝明两兵团,到第三阶段敌已无援兵,才和华野各纵队一起包围和歼灭二十五万逃敌于陈官庄一带。回忆往事,作此诗词以资纪念。