汉字的独特性诞育了对偶这种修辞手法。对偶者,成双结对也,还强调词性一样,构字法一样(平仄是以后考虑的事),譬如天对地,海对空,三春对九夏等等。对偶的修辞手法,《诗经》中已出现,“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,就是一例。之后《楚辞》跟上,“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。汉赋中也有很多对偶句,不枚举了。当然,这只是诗人们的率意为之,不作强调。作强调的是南北朝新体永明体,对对偶有要求。永明体开启了格律诗,格律诗视对偶为作诗的要素,并且还须考虑平仄,以及其他因素。

把对偶这种修辞手法,再演变为一种文学体裁,就是对联。对联出现很早,但大规模批量制作则在明清时期,据说朱元璋就很喜欢对联这种形式,号召大众撰写。

对联盛于明清,窃以为原因为二:一、以前有积累,对偶手法已被诗人们玩得极娴熟,拿来就是,对联既可以从诗来,也可以从文来。二、与唐诗、宋词、元曲相比,它没有固定格式,长短雅俗任意,从而显得自由、灵动。当然这自由还不是完全自由,对联的出句自由,对句须对,并不自由,对联当是半自由的作品。

就第二点,我举两个例子。“听鸟说甚,问花笑谁?”这是四言的短联,“听鸟说甚”出句“鸟”“甚”为两仄,很自由,对句“问花笑谁”词性词法对不说了,就音调言,对是“花”“谁”的双平,是之谓半自由体。大观楼孙髯翁的对联,出句“五百里滇池奔来眼底”,声韵是仄(里)平(池)平(来)仄(底),很自由;对句“数千年往事注到心头”词性词法对,至于声韵,就将上句反过来,是平(年)仄(事)仄(到)平(头),也是半自由体也。虽然半自由体的对联,还有拘束,但枷锁毕竟废掉一半,创作渐趋宽松,才使作者日众,作品日多,像井喷一样涌现。

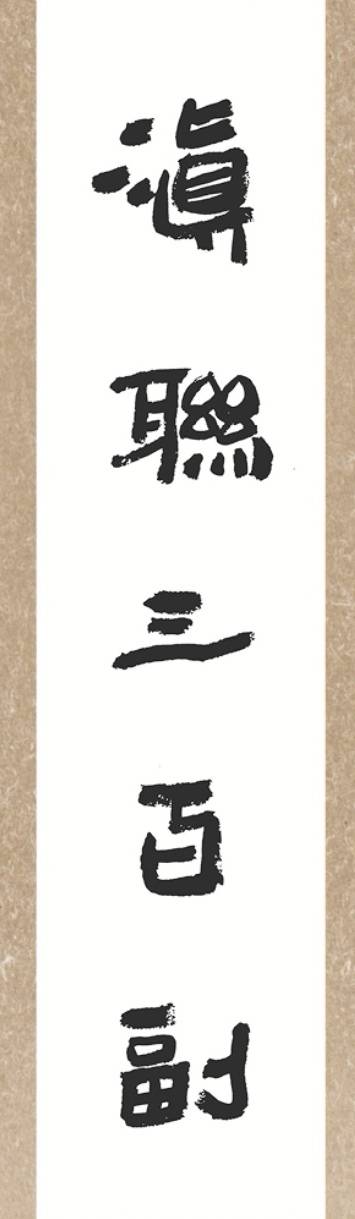

“滇人擅联”,有记载说是明人杨一清的总结。后来,孙髯翁撰大观楼联,窦垿撰岳阳楼联,都可以为之佐证。孙髯翁、窦垿乃滇人擅联中的翘楚,但“九层之台,起于累土”,它当有基础,故我们编写了《滇联三百副》这一选本,以寻基础,以明源流。此滇联包括滇人、宦滇、旅滇、寓滇和论说滇事滇人者所撰之联,时间也是锁定于元明清至民国之际。

我们把编好《滇联三百副》这集子,还看成是“讲好云南故事”的一环。云南,地处中国之边陲,东亚、东南亚和南亚结合部,自然的经营、构造,文化的碰撞、融汇,再生出此七彩夺目之宁馨儿。既然滇人擅联,作为文化人,我们有责任把这个故事讲好,从而培育雄健刚毅的文化自信。

还有一个希望,就是希望这本书能走进大中小学的课外阅读系列,相信云南的孩子们会在读读滇联的过程中了解云南的文化底蕴。

是为序。