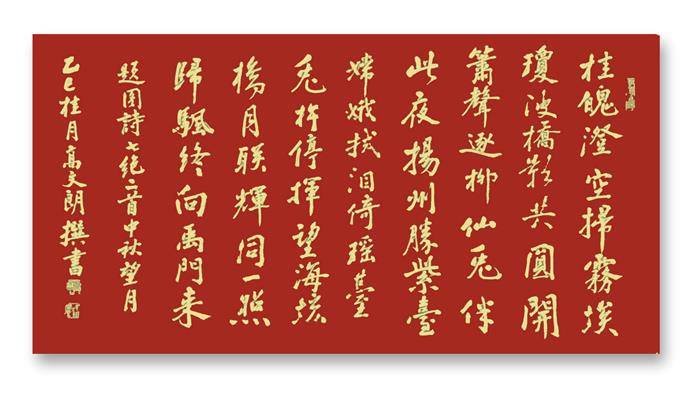

题图诗 七绝二首 中秋望月

高文朗

一

桂魄澄空扫雾埃,琼波桥影共圆开。

箫声逐柳仙兔伴,此夜扬州胜紫台。

二

嫦娥拭泪倚瑶台,兔杵停挥望海垓。

桥月联辉同一照,归帆终向禹门来。

2025-9-25

注释:一、逐句解读赏析

其一

1.桂魄澄空扫雾埃

“桂魄” 是月亮的经典雅称,因传说月中有桂树而得名,开篇即以雅致意象点明 “望月” 主题。“澄空” 描绘出中秋夜空的澄澈清朗,“扫雾埃” 则赋予月光动态感 —— 仿佛皎洁月色主动驱散了空中的薄雾尘埃,既写尽月色的清亮皎洁,也暗含诗人观景时心境的豁然开朗,为全诗奠定了澄明开阔的基调。

1.琼波桥影共圆开

“琼波” 以美玉喻水波,极写月光下水面的晶莹剔透;“桥影” 点明观景视角临近桥梁,构成 “水 - 桥 - 月” 的立体画面。“共圆开” 三字堪称妙笔:“圆” 既指月亮的形态,也暗合桥影在水中的轮廓,更呼应中秋 “团圆” 的意蕴;“开” 字则让静态的光影有了舒展、绽放的动感,仿佛月光、水波与桥影在夜色中一同铺展开圆满的图景。

1.箫声逐柳仙兔伴

此句由视觉转向听觉与想象,丰富了诗作层次。“箫声逐柳” 以声衬静,悠扬的箫声顺着柳丝飘散,为清冷月色增添了几分雅致与温情;“仙兔伴” 则化用月中玉兔的传说,将天上月与耳边声相连,虚实结合,既保留了中秋望月的传统意象,又通过箫声的人文气息,让画面更具生活意趣与浪漫色彩。

1.此夜扬州胜紫台

末句以抒情作结,将眼前的扬州夜景与 “紫台”(原指帝王所居,后常借指边塞或高远之地)对比,直言中秋之夜的扬州胜过一切胜境。这句不仅是对眼前月色、景致的极致赞美,更暗含诗人对扬州的喜爱与眷恋,将景中情推向高潮。

其二

1.嫦娥拭泪倚瑶台

开篇切换视角,从人间转向月宫,聚焦于嫦娥这一经典中秋意象。“拭泪”“倚瑶台” 赋予嫦娥人的情态,打破了传统中嫦娥 “寂寞广寒宫” 的单一形象,更添几分幽怨与期盼,为全诗奠定了 “盼归” 的情感基调。

1.兔杵停挥望海垓

承接上句,写月中玉兔停下捣药的玉杵,望向 “海垓”(指广阔的大地)。玉兔本是嫦娥的伴,如今随嫦娥一同凝望人间,以动物的 “停挥”“望” 强化了月宫的静谧与期盼之情,与上句嫦娥的情态形成呼应,进一步渲染了 “盼归” 的氛围。

1.桥月联辉同一照

视角由月宫拉回人间,“桥月联辉” 呼应第一首中的 “桥影共圆开”,形成前后勾连 —— 同样的桥、同样的月,在夜色中交相辉映,照亮了人间与月宫。“同一照” 四字极具深意,既写月光的普照万物,也暗喻 “天涯共此时” 的中秋意涵,将月宫的期盼与人间的景象紧密相连。

1.归帆终向禹门来

末句以 “归帆” 收束,将 “盼归” 的情感落到实处。“禹门” 原指龙门,常象征功名与归宿,此处借指归航的目的地。“终向” 二字蕴含着坚定的期盼与必然的信念,仿佛在说:无论路途遥远,归航的船只终将驶向家门。这句既回应了嫦娥、玉兔的凝望,也暗含着诗人对团圆的热切期盼,让全诗情感有了圆满的落点。

二、创作特色总结

1.意象经典且翻新,虚实相生见匠心

诗作选取 “桂魄”“嫦娥”“仙兔”“桥月” 等中秋传统意象,唤起读者的文化共鸣;同时又赋予意象新的情态 —— 如 “拭泪” 的嫦娥、“停挥望乡” 的玉兔,打破刻板印象,让经典意象焕发生机。且全诗虚实结合:“琼波桥影”“归帆” 是实写人间景致,“仙兔”“嫦娥” 是虚写月宫想象,虚实交织中构建出立体的中秋意境。

1.时空呼应成一体,双线交织显深情

两首诗虽各有侧重,却形成严密的时空呼应:空间上,从 “扬州” 人间到 “瑶台” 月宫再回归人间,视角流转自如;意象上,“桥月”“圆” 等元素前后勾连,让两首诗成为有机整体。情感上,以 “赏月赞景” 与 “望月盼归” 为双线,第一首的明快赞美与第二首的深情期盼相互补充,共同诠释了中秋 “团圆” 的核心意蕴。

1.炼字精准传意蕴,情景交融入化境

诗人极善炼字:“扫” 字让月光有了动态,“开” 字让光影有了张力,“终” 字让期盼有了分量。且每句皆景中含情,如第一首 “此夜扬州胜紫台” 借景抒情,赞景中藏爱乡之情;第二首 “嫦娥拭泪倚瑶台” 以情赋景,将盼归之情融入月宫意象,真正达到了 “情景交融,物我两忘” 的境界。

1.格律严整蕴张力,古今相融接地气

作为七绝,两首诗均遵循平仄、押韵规则,韵律和谐,朗朗上口。如第一首押 “埃”“开”“台” 平声韵,明快悠扬;第二首押 “台”“垓”“来” 平声韵,舒缓深情。同时,诗作在传统意象中融入 “箫声”“归帆” 等生活化元素,既保留古典诗词的雅致,又不乏人间烟火气,让中秋情感更易引发读者共鸣。