历史上整个台州有6位文武状元,3个文状元都是临海人,王会龙、泰不华、秦鸣雷,3个武状元分别是临海的叶崇,仙居的陈正大,天台的陈桂芬,还有一位不是状元胜似状元的陈公辅。

陈公辅(1076-1141),字国佐,号定庵居士,临海人,北宋政和三年(1113),参加上舍考试得了第一名,其故居旁的状元塘即因此而名。“上舍试”为最高档次考试,第一名相当于进士试的状元,称之为释褐状元。释褐意思是脱去平民衣服,喻始任官职。上舍试和科举试是争取官职的两种途径。

释褐状元,不同于一般意义上的科举状元,是王安石变法的产物。北宋元丰新法之一的三舍法,分太学为外舍、内舍、上舍。外舍升内舍,内舍优校者,加上上舍试再中优等,称两优,补上等上舍,取旨释褐授官,不需要参加殿试,是为上舍释褐,如有数人两优,则以分数最多者为状元。

说得简单点,释褐状元就是国家设置的最高学府里的学生第一名,好比现在清华大学里选拔出的第一名学生保送国家公务员。

黄岩历代科举中取得最高成绩的人是喻长霖,他是黄岩澄江街道仙浦喻村人,清光绪二十一年(1895)榜眼。黄岩没有科举状元,但和陈公辅一样的释褐状元黄岩也有一个,他就是任琎。

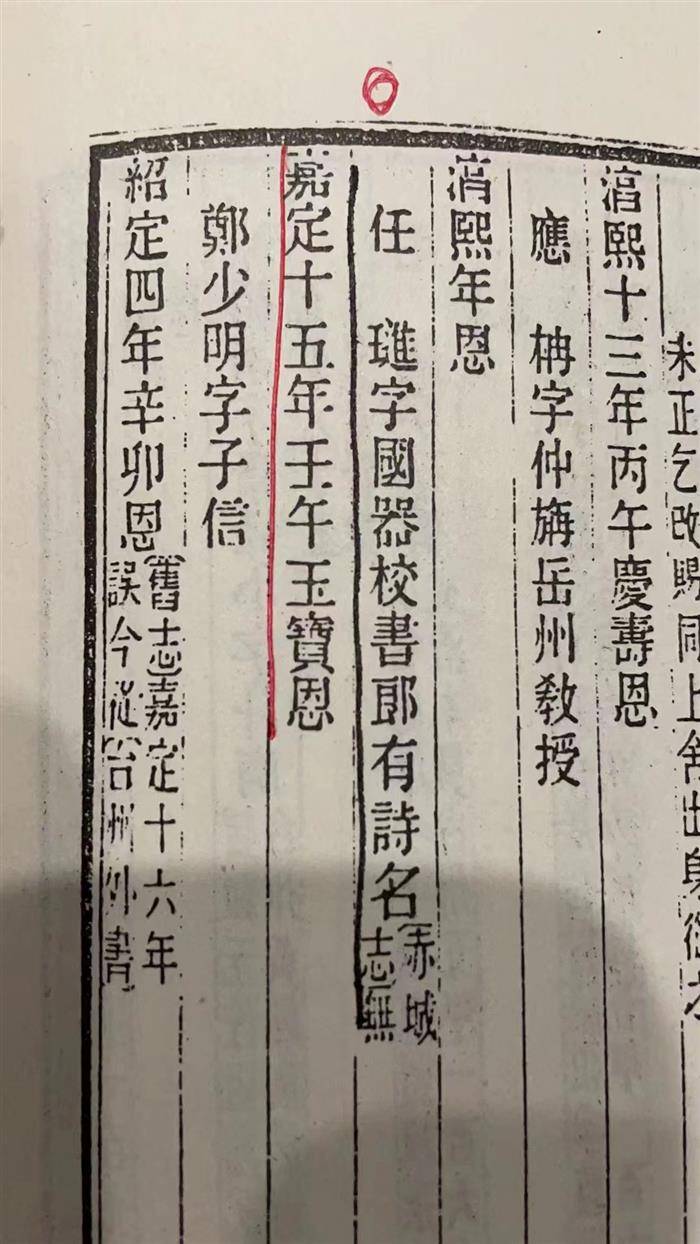

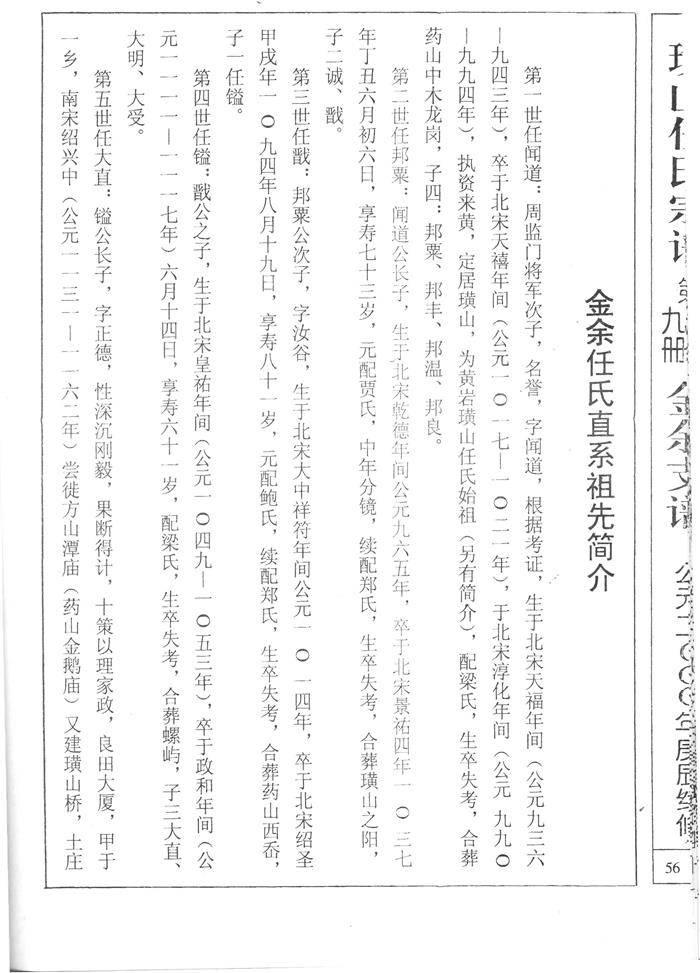

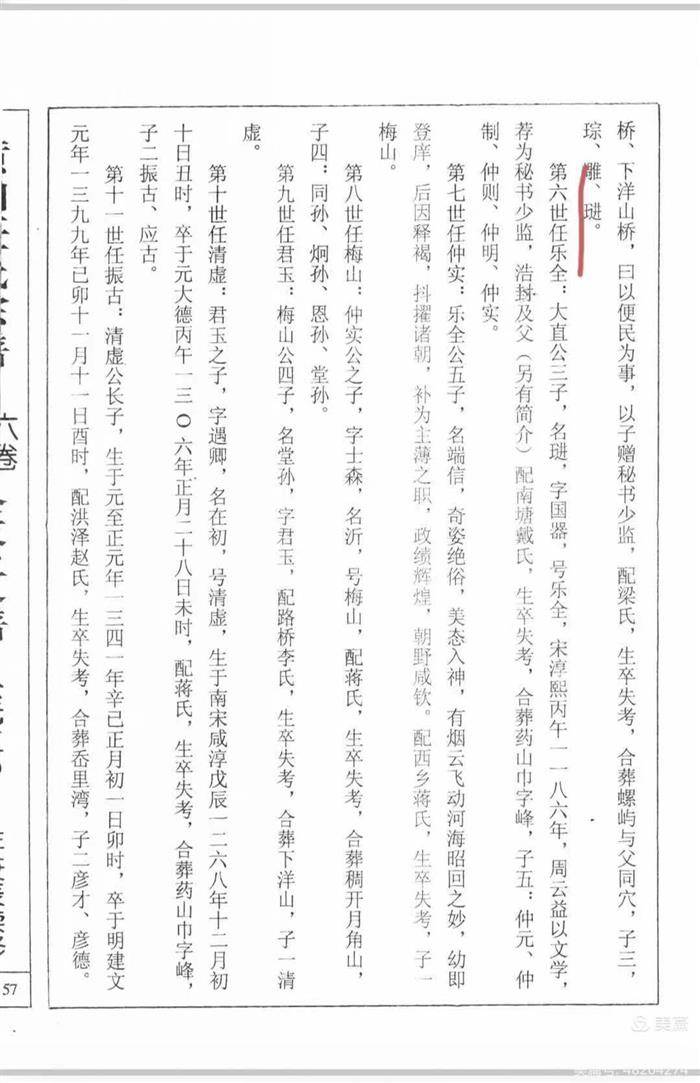

任琎,生卒年不详,字国器,号乐全,浙江黄岩南城街道横(璜)山头村人,上舍释褐,南宋诗人。清《光绪黄岩县志》记载其校书郎有诗名,赤城志无。

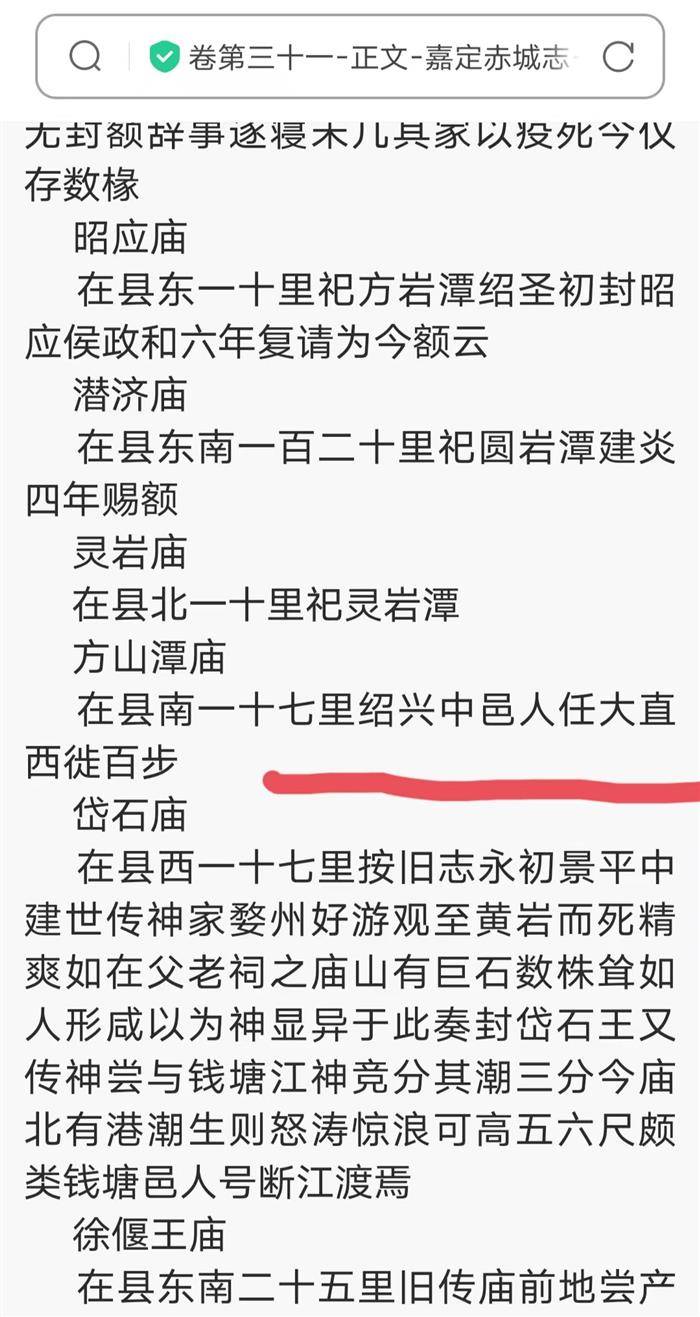

南宋《嘉定赤城志》无记载任琎任何信息,这是一个迷!重点是,赤城志当时却又有明确记载了任琎父亲任大直的事迹,据《嘉定赤城志》卷第三十一记载:“方山潭庙在县南一十七里,绍兴中邑人任大直西徙百步。”这与《黄岩璜山任氏宗谱》记载吻合,这充分说明了宗谱的可靠性,据宗谱记载:“第五世任大直是镒公长子,字正德,性深沉刚毅,果断得计,十策以理家政,良田大厦,甲于一乡,南宋绍兴中尝徙方山潭庙(药山金鹅庙),又建璜山桥、土庄桥、下洋山桥,曰以便民为事,以子赠秘书少监,配梁氏,生卒失考,合葬螺屿与父同穴,子三,琮、雕、琎。”任琎父子都是乡贤,《嘉定赤城志》之所以没有记载任琎的信息,估计是因为疏忽而遗漏了。

通过黄岩诗词学会会长邬俊成和黄岩历史学会老会长张永生等各位老师的帮忙,联系到一位女学者,她认为,《嘉定赤城志》没有收入任琎,估计是因为任琎是上舍生的缘故,赤城志所有进士全是考取的进士或授予的进士,而任琎因是太学生中的“上舍生”,其释褐(做官)是从太学生中选拔出来的(上舍释褐),所以,尽管他在上舍生中名列第一,(相当于太学生第一名,与状元相对应),但没有列入赤城志名录中。

任琎没有留下可靠的宋史资料。但有《黄岩璜山任氏宗谱》提供了相应资料,前文已经足够证明宗谱是非常可靠的。

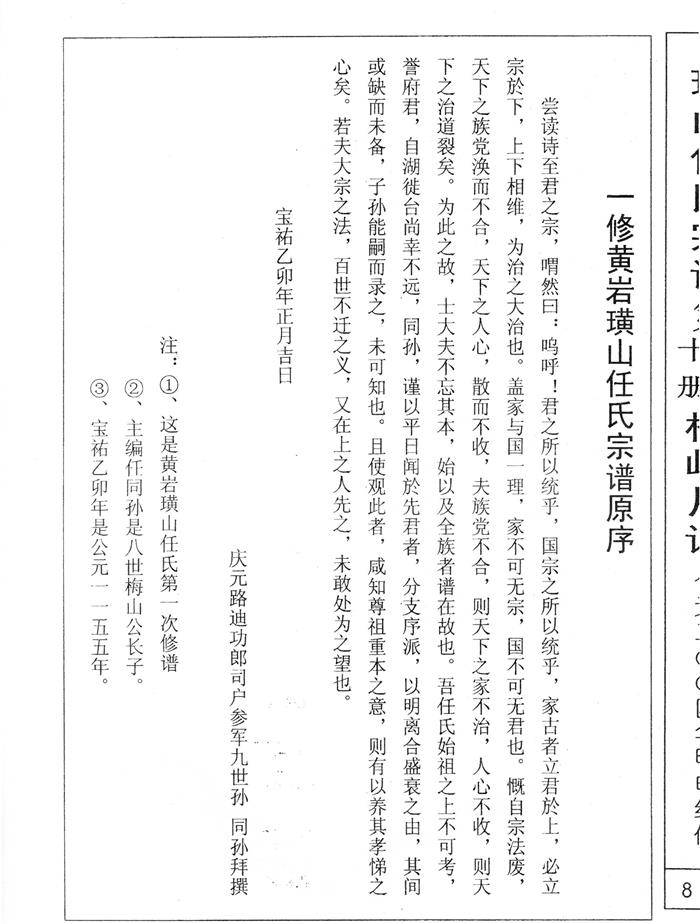

首次创修的《黄岩璜山任氏宗谱》原序:尝读诗至君之宗,喟然曰:呜呼!君之所以统乎,国宗之所以统乎,家古者立君於上,必立宗於下,上下相维,为治之大治也。盖家与国一理,家不可无宗,国不可无君也。慨自宗法废,下之治道裂矣。为此之故,士大夫不忘其本,始以及全族者谱在故也,吾任氏始祖之上不可考,誉府君,自湖徙台尚幸不远,同孙,谨以平日闻於先君者,分支序派,以明离合盛衰之由,其间或缺而未备,子孙能嗣而录之,未可知也。且使观此者,咸知尊祖重本之意,则有以养其孝悌之心矣。若夫大宗之法,百世不迁之义,又在上之人先之,未敢处为之望也。——宝祐乙卯年正月吉日 庆元路迪功郎司户参军九世孙 同孙拜撰

《黄岩璜山任氏宗谱》创修于宝祐乙卯年(1255)正月,主编任同孙是八世梅山公长子,为庆元路迪功郎司户参军,宗谱创修距离任琎淳熙十年(1183)上舍释褐只有短短72年,所以对任琎的记载肯定是准确无误的。

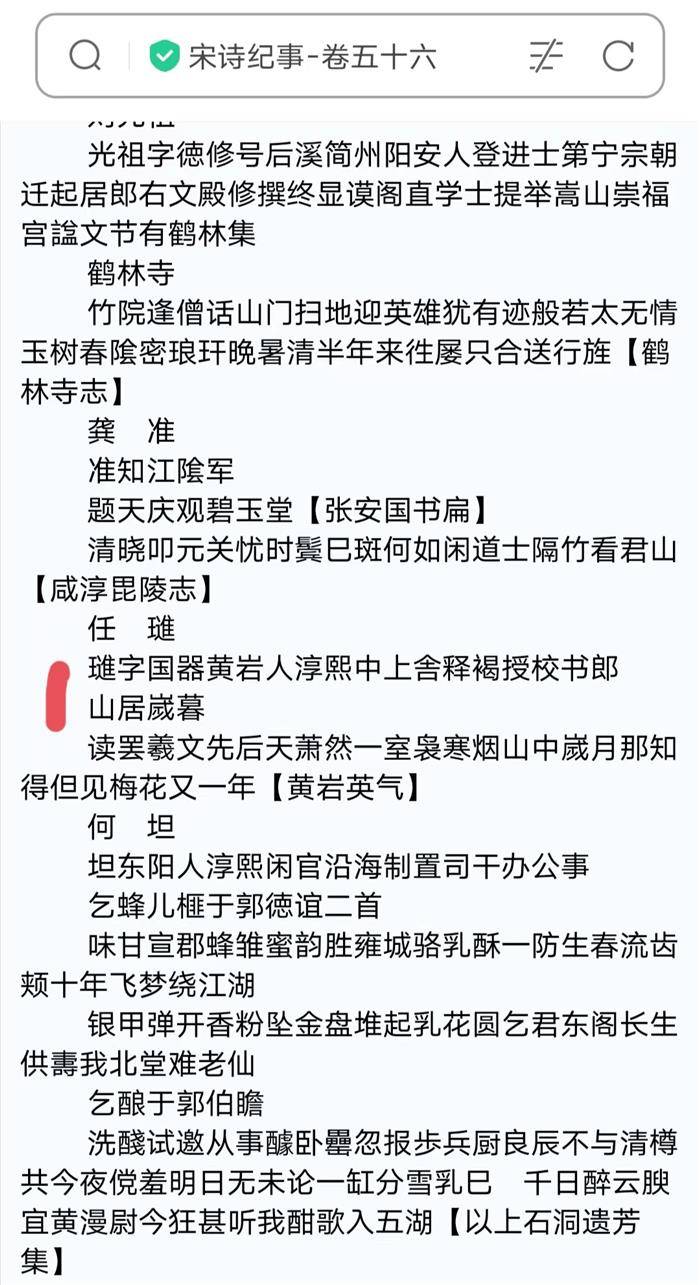

另外,清代著名诗人,学者厉鹗,字太鸿,又字雄飞,号樊榭、南湖花隐等,钱塘(今浙江杭州)人,康熙五十九年(1720)举人,他编著的《宋诗纪事》卷五十六引《黄岩英气》记载任琎,字国器,黄岩(今属浙江)人,孝宗淳熙中上舍释褐,授校书郎,并收入了他的代表作《山居岁暮》。

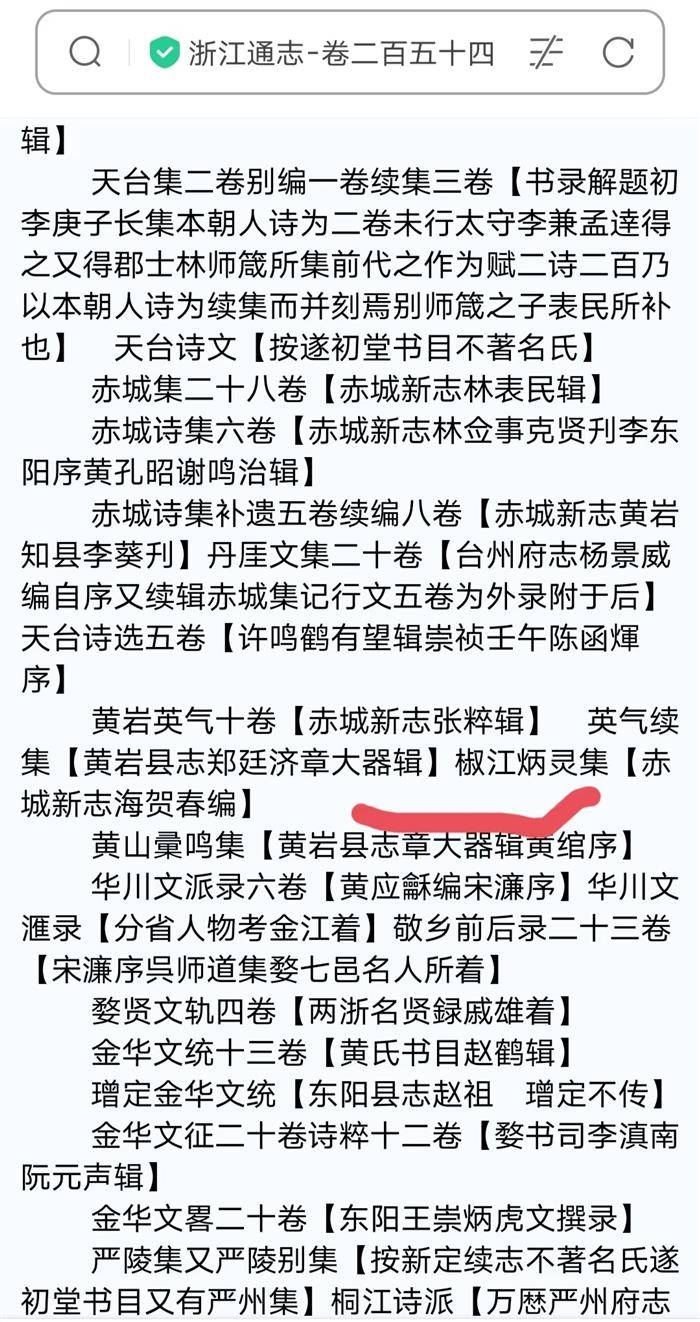

《黄岩英气》张粹辑,明朝文学家谢铎谢祭酒编撰的《赤城新志》有记载,此内容源自《浙江通志》卷二百五十四。

张粹,字撷古,黄岩人,明永乐二十一年(1423)举人,终国子监学录,他生活的年代离南宋《嘉定赤城志》成书大约过了200年,而明《万历黄岩县志》成书比《黄岩英气》来得晚,这次就应该有任琎的记载了,可是又没有,《万历黄岩县志》这次编入的上舍释褐名单,还是没有任琎,显然还是因为疏忽而遗漏了。

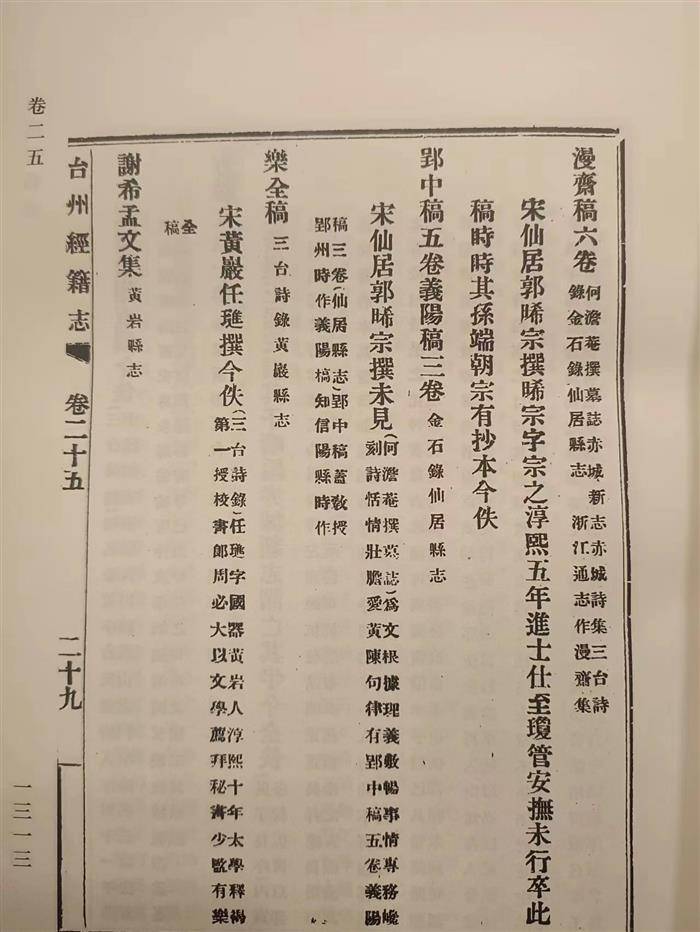

《 嘉定赤城志》和《万历黄岩县志》 都没有任琎的记载,这使得黄岩这位释褐状元在历史上沉默了很多年。不过,民国三年(1914)近代学者临海人项士元编撰的《台州经籍志》卷二十五明确记载任琎是在淳熙十年(1183),太学释褐第一,授校书郎,周必大以文学薦(荐)拜秘书少监,有《乐全稿》,今佚失,摘自《三台诗录》《黄岩县志》。《三台诗录》的编撰者是清教育家戚学标,字翰芳,号鹤泉,泽国人,清乾隆四十六年(1781)进士。

在附表中罗列有淳熙年间的各个状元,任琎考取释褐状元的时间和任何状元都不冲突。这也反应了这个释褐状元的真实性。反之,如果出现考中释褐状元的时间与别的状元冲突了,那可信度就会百分百降低。而且,暂时还查不到淳熙十年(1183)有其他人也在这年太学上舍释褐,唯独任琎一人,所以任琎的释褐状元在考取时间上没有疑点。

南宋校书郎一职任职非常严格,难度很大。据说当年王居安为太学博士,迁校书郎,但王居安认为自己没有经过考试就接受任命,很不妥,因为宋朝规定唯有进士第一者可以免试担任校书郎。

王居安(约1167年-1232年),初名居敬,字简卿,改字资深,又字资道,号方岩。 原籍方岩(今属温岭),后定居黄岩县城岩魁坊(今郏家巷),中国宋代词人。入太学,南宋淳熙十四年(1187年)进士。附注《王居安传》:居安为太学博士。迁校书郎。居安乞召试,言:祖宗时惟进士第一不试,苏轼以高科负重名,英宗欲授馆职,韩琦犹执不从。执政谓居安曰:朝廷于节度尚不较,况馆职乎。居安因言:节钺之重,文非位极,武非勋高,胡可妄得。丞相言不较,过矣。时苏师旦命且下,故居安言及之。所以说任琎那时释褐第一非常不简单,他是太学释褐第一,能直接授校书郎也是合情合理。

附 表:

|

淳熙年间(1174年——1189年)释褐状元和科举状元一览表

|

|

时间

|

状元名字

|

状元类别

|

|

淳熙元年 (1174)

|

郑鉴

|

太学两优释褐第一

|

|

淳熙二年(1175)

|

詹骙

|

科举状元

|

|

淳熙四年(1177)

|

黄唐

|

太学两优释褐第一

|

|

淳熙五年(1178)

|

姚颖

|

科举状元

|

|

淳熙六年(1179)

|

似无考试

|

淳熙六年、七年之间理应有一次考试

|

|

淳熙七年(1180)

|

似无考试

|

淳熙六年、七年之间理应有一次考试

|

|

淳熙八年(1181)

|

黄由

|

科举状元

|

|

淳熙十年(1183)

|

任琎

|

太学释褐第一

|

|

淳熙十一年(1184)

|

卫泾

|

科举状元

|

|

淳熙十二年(1185)

|

易祓

|

上舍释褐,依殿试第一人

|

|

淳熙十三年(1186)

(太上皇庆寿恩)

|

刘愚

|

太学上舍释褐第一

|

|

淳熙十四年(1187)

|

王容

|

科举状元

|

|

淳熙十五年(1188)

|

似无考试

|

淳熙十五年、十六年之间理应有一次考试

|

|

淳熙十六年(1189)

|

似无考试

|

淳熙十五年、十六年之间理应有一次考试

|

|

注:南宋科举试每三年举行一次,太学上舍试每两年举行一次

|

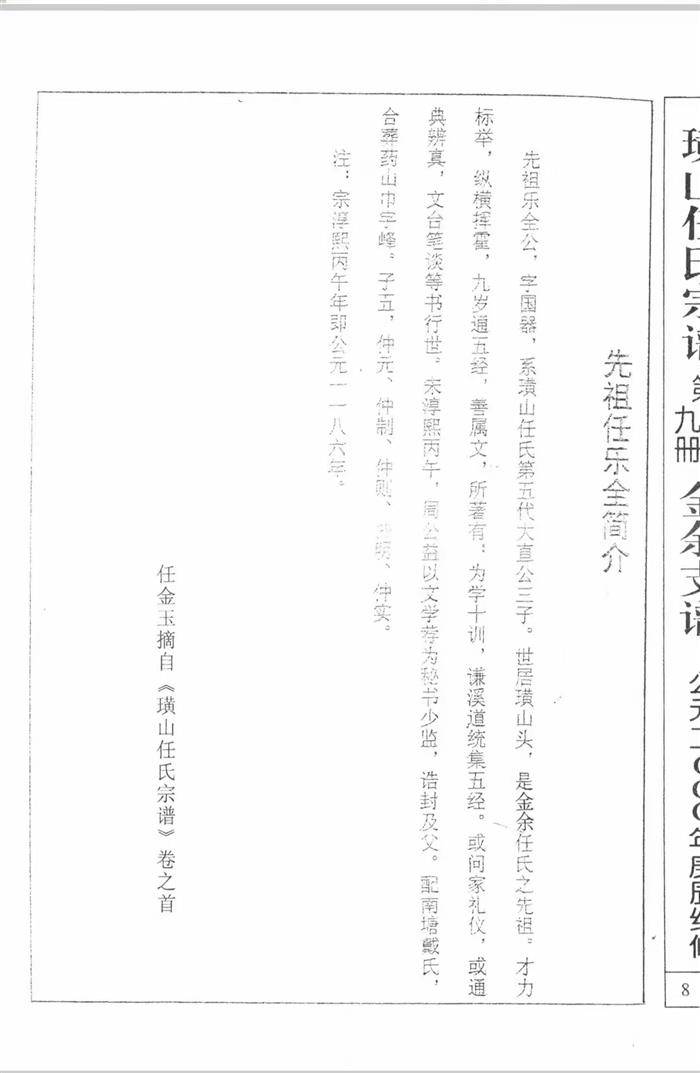

据《黄岩璜山任氏宗谱》记载任琎:“先祖乐全公,字国器,系璜山任氏第五代大直公三子,世居璜山头,才力标举,纵横挥霍,九岁通五经,善属文。所著有《为学十训》《濂溪道统集五经》《问家礼仪》《通典辨真》《文台笔谈》等书。宋淳熙丙午(1186),周益公(周必大)以文学荐举为秘书少监,诰封及父。配南塘戴氏,合葬药山巾字峰,子五:仲元、仲制、仲则、仲明、仲实。”以上简介来自《黄岩璜山任氏宗谱》,由任金玉摘自《璜山任氏宗谱》卷之首。任氏宗谱经过七次重修,最近一次重修由任金玉主要担任,完成于2010年10月。

任金玉(1942——2016),曾加入中国收藏家协会,担任黄岩收藏家协会理事,兼任黄岩历史学会理事、副秘书长,《史学会刊》编委,2001年开始担任黄岩历史学会宗谱研究组组长。

《黄岩璜山任氏宗谱》的可靠性通过任琎父亲任大直的事迹已经得到验证,宗谱上写明任琎是秘书少监,秘书少监职务属于秘书省(类似国家图书馆),校书郎也属秘书省,官职比秘书少监低,所以任琎上舍释褐初授校书郎这个官职更无可疑了。

习惯上,人们也称秘书省为三馆秘阁、三馆或馆阁,南宋台州除了任琎,还有4个秘书少监,宋之瑞,徐似道,戴良齐,陈骙。这四人都有宋史资料记载,唯独任琎只有诗名和宗谱记载,似乎没有宋史资料记载。

宋之瑞,字伯嘉,天台人,隆兴元年(1163)进士。

徐似道,字渊子,号竹隐,黄岩县上珙(今属温岭市)人,宋乾道二年(1166)进士。

戴良齐,字彦肃,号泉溪,宋台州黄岩(今属浙江)人。嘉熙二年(1238)进士。

陈骙,字叔进,台州临海人。绍兴二十四年(1154)进士。

陈骙撰有《南宋馆阁录》记载了秘书省建炎元年(1127)至淳熙四年(1177)的一些资料,里面详细记载了南宋秘书省及有关修史机构的诸项制度。任琎是在淳熙十年(1183)上舍释褐授校书郎在秘书省任职,所以这时陈骙编撰的《南宋馆阁录》里是不可能有关于他的一些记载的。

另外,还有一个《南宋馆阁续录》,记载了秘书省淳熙五年(1178)至咸淳五年(1269)的一些资料。可是,同样没有任琎的相关记载,续录是后人因旧文增加的,而且作者与成书年代也无考,所以不确定因素颇多。那么,是不是只有任琎没有资料?

淳熙十四年(1187)周必大举荐了杨万里为秘书少监。任琎和杨万里是先后隔年被周必大举荐为秘书少监,《南宋馆阁续录》淳熙年间的相关资料也没有杨万里,在绍熙元年(1190)才开始找到了杨万里的踪迹,那时他已经从秘书少监升为秘书监了,续录里是这样记载:

绍熙元年五月,恭和御制,赐余复以下诗,秘书监杨万里,秘书丞黄艾,著作郎邓驲,秘书郎李寅仲,著作佐郎卫泾、黄由,校书郎王叔简,正字石宗昭各一首。

淳熙年间,续录里同时没有任琎和杨万里这两个刚被周必大举荐的秘书少监的资料,但是却有别人的资料,真的匪夷所思,可能真的是这期间他两的资料同时忘了记载,或许是别的原因。至少有例子证明,任琎没有在续录里留下资料不是特例。至于到紹熙元年(1190)后任琎还是没有资料出现,我们也不知道他是否辞官回家,或者其他什么原因。主要还是《南宋馆阁续录》本身就不确定因素颇多,有记载就能证明任琎的事迹,没记载也不够说服力证明任琎的事迹是假的。难道任琎真的就没有宋史资料记载了吗?

前文提到的那位女学者提供了一段史料,与任琎的事迹很吻合。

这段史料是这样写的,周必大在《陈骙等中兴馆阁书目》序文中言:

臣事孝宗皇帝间,闻圣谕“欲刻《江钿文海》”,臣奏“其去取差谬,不足观”。帝乃诏馆职裒集《皇朝文鉴》,臣因及《英华》,虽秘阁有本,然舛误不可读,俄闻传旨取入,遂经乙览。时御前置校正书籍一二十员,皆书生,稍习文墨者月给餐、钱,满数岁,补进“武校尉”,既得此为课程,往往妄加涂注、缮写、装饰,付之秘阁,后世将遂为定本,臣过。计有“三不可”。国初文集(籍)虽写本,然雠校颇精,后来浅学,改易,寖失本指。今乃尽以印本易旧书, 顷尝属荆帅范仲艺均倅丁介稍加校正。晚幸退休,遍求别本,与士友详议,疑则阙之。凡《经》、《史》、《子集》、《传注》、《通典》、《通鉴》及《艺文类聚》、《初学记》,下至乐府、释老、小说之类无不参用,惟是。元脩书时历年颇多,非出一手,丛脞重复,首尾衡决,一诗或析为二,二诗或合为一,姓氏差互,先后颠倒,不可胜计。其间赋多用“貟”,非读《秦誓正义》,安知今之“云”字乃“貟”之省文?以“尧韭”对“舜荣”,非《本草》注,安知其为菖蒲?又如,切磋之“磋”,驰驱之“驱”,挂帆之“帆”,仙装之“装”,广韵各有侧音,而流俗改“切磋”为“效课”,以“驻”易“驱”,以“席”易“帆”,以“仗”易“装”,今皆正之。详注逐篇之下,不复遍举。

始雕于嘉泰改元春,至四年秋讫工,盖欲流传斯世。

这位学者对这段史料分析说:“宋孝宗曾诏职馆编辑《皇朝文鉴》,因周必大认为宋代早期手写编辑的《文苑英华》存在较多错误,宋孝宗召集太学生一二十员校勘并誉抄上述书籍。任琎应该是太学生上舍生中被召集的成员之一。根据周必大在《陈骙等中兴馆阁书目》 序文中所称,由于当时太学生才学疏浅,对上述两大套书籍,尤其是《文苑英华》进行过不恰当的大量涂注、缮写和装饰,使得《文苑英华》价值贬低,他本人与友人交流后特别是晚年曾多次进行了重新校勘。任琎是太学生‘上舍第一’授校书郎,极有可能就参与了这次的编辑工作,后来获至秘书少监。”

女学者提供的周必大在《陈骙等中兴馆阁书目》序文中所言的史料,与任琎的事迹如此吻合,基本上可以证明任琎的事迹是真实的。加上拥有诗名历代相传这样如此强硬的客观条件。并且任琎淳熙十年(1183),太学释褐第一,授校书郎,前文证明均无疑点。淳熙丙午年(1186)周必大举荐秘书少监,又是宗谱所记载,宗谱的可靠性又得到证实,至于与杨万里同时莫名其妙消失在《南宋馆阁续录》淳熙年间的资料里,主要原因还是续录是后人因旧文增加的,而且作者与成书年代也无考有关吧,至少有证明,任琎没有在续录里留下资料不是特例。

综合具体严实分析,任琎,淳熙十年,太学释褐第一,授校书郎,淳熙丙午年周必大举荐为秘书少监,各方面都是没有疑点的。

可能是因为任琎只是太学生中的第一名,不是真正的状元,所以历史容易淡忘了他。不过,释褐状元也是可以建“状元坊”的,历史上很多释褐状元建有“状元坊”,使得当地百姓很好地记住了他,陈公辅其故居旁的状元塘也使人们牢牢地记住了他,这些“状元坊”保留到现在都成了孩子们很好的“教育基地”。1942年的黄岩龙虎榜,黄岩南城乡贤经济学家张友仁与同窗校友中国科学院院士吴全德分别在浙江省会考中名列状元和榜眼。现在张友仁纪念馆也成了孩子们的教育基地。

那么南宋释褐状元含金量怎么样?可以肯定的说含金量一样是比较高的。

南宋绍兴三年(1133)始设国子监,十三年(1143)始建太学,也行北宋元丰三舍法,起初定额为上舍生30人、内舍生100人、外舍生570人,以后各舍人数有增减,直至南宋末年。因为定额少且面向全国,入太学成外舍生就已经不容易,从外舍升到内舍竞争更加激烈,而从内舍升到上舍,其难度可想而知。就算升到上舍,想要入仕还得经考试选拔,需要两项内容皆优才可直接授官,一优一平者,补中等上舍,则要参加殿试;一优一否,或双平者,补下等上舍,则要参加礼部省试。所有上舍双优中的第一名才是释褐状元。

一般来说,从进太学开始,到最终得以释褐入仕,通常要花去6年时间。宋人说,“如入学六年得为释褐者,谓之‘走马上舍’”,表明6年时间已算是极其顺利了。即便出色如宋高宗时乐清走出的状元王十朋,也经历了10年的太学生涯。做过太学学官的南宋官员王之望,曾提到王十朋早年在太学参与舍选的经历,王之望说自己见到王十朋的程文,“在百千人之中卓然也”,因而置之异等。其后,王十朋在内舍每月的“私试”中又表现突出,他在绍兴十九年(1149),于“上舍试”中考中第一,这令“诸儒厌服,无异辞”。但估计是因为内舍的岁终校定并非优等之故,王十朋并未成为“两优状元”,可即便如此,他也由此获得了上舍生免解(免乡试)或免省的待遇,在科场中占有优先地位,因为在太学取得好成绩,可以免去科举试中的解试(乡试)或者省试。最终,王十朋转而于绍兴二十七年(1157),以太学生上舍免解,省试及格,经由科举登科,成为此榜的状元。

太学不仅舍选的过程艰苦,有时选拔授官的名额也很少。宋高宗的养子宋孝宗在位时,一千多名太学生里选拔出做官的可以说寥寥无几(网上疑有数据只有7个人),剩下千余名学生只能继续等待选拔。任琎就是在宋孝宗淳熙年间释褐授官的,这时的竞争场面从小了看,类似现在的公务员考试,不幸遇到入取人数极少,拔尖的复考者人数自然比以往增多,加上新一届的优异考生再参与角逐,可想而知选拔更是难上加难。个别学生成绩差,运气更差的,在太学里一直待到了70多岁,等不及选拔授官的太学生干脆去参加了科举试。我们熟悉的豪放派词人辛弃疾,有个永康好友陈亮,就是辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中的陈同甫,他当年也是太学生,在太学苦读,人到中年还没考中官职,后来转去考科举试,结果在绍熙四年(1193)考中了状元,可惜第二年就去世了。

王十朋和陈亮只相差31岁,而且他们分别在任琎太学释褐前后考中科举状元,根据时间估算,任琎和他们年龄应该相差不会太大,所以和他们出现同场竞技的可能性非常大。科举状元和释褐状元我们很难比较孰强孰弱,但南宋赵升《朝野类要》卷二载有“上舍试中优等者释褐,以分数多者为状元,其名望重于科举状元”,可见释褐状元的分量。放到现在,公务员如果拥有清华北大的高学历,单从这方面比较,大部分人往往也是觉得其名望高于其他院校毕业。

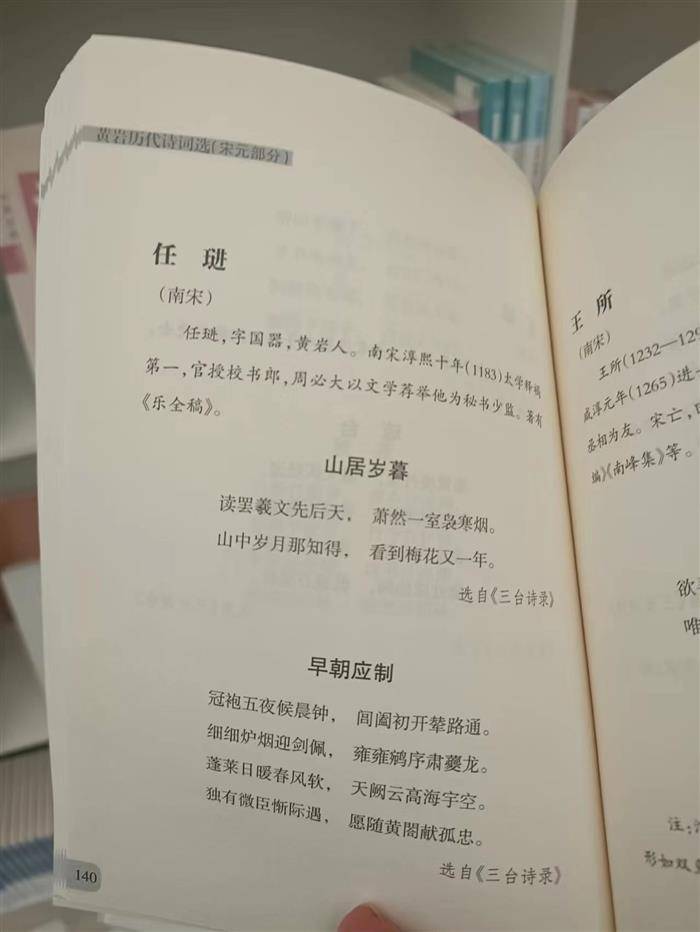

任琎的妻子是南塘戴氏族人,南塘戴氏有位著名的大诗人戴复古,淳熙十年(1183),在任琎上舍释褐那年,戴复古已经17岁;淳熙十一年(1184)诗人谢希孟考中进士;淳熙十四年(1187)诗人王居安也考中进士;乾道八年(1172)考中进士,朱熹门人,同样是诗人的林鼐也是彩笔挥洒在当时;还有位四方闻名的女词人严蕊;加上南宋第一贤相杜范,他出生在淳熙九年(1182)。光看这段时间,黄岩优秀的诗人可谓是群星璀璨,他们的作品分别入选了《全宋诗》《全宋词》。整个宋代黄岩有许多文人墨客,其中能够入选《全宋诗》《全宋词》的诗人,都是出类拔萃的。从宗谱的记载中我们可以看出任琎是个非常博学多才的人,他的代表作《山居岁暮》也属上品,一样入选了《全宋诗》。

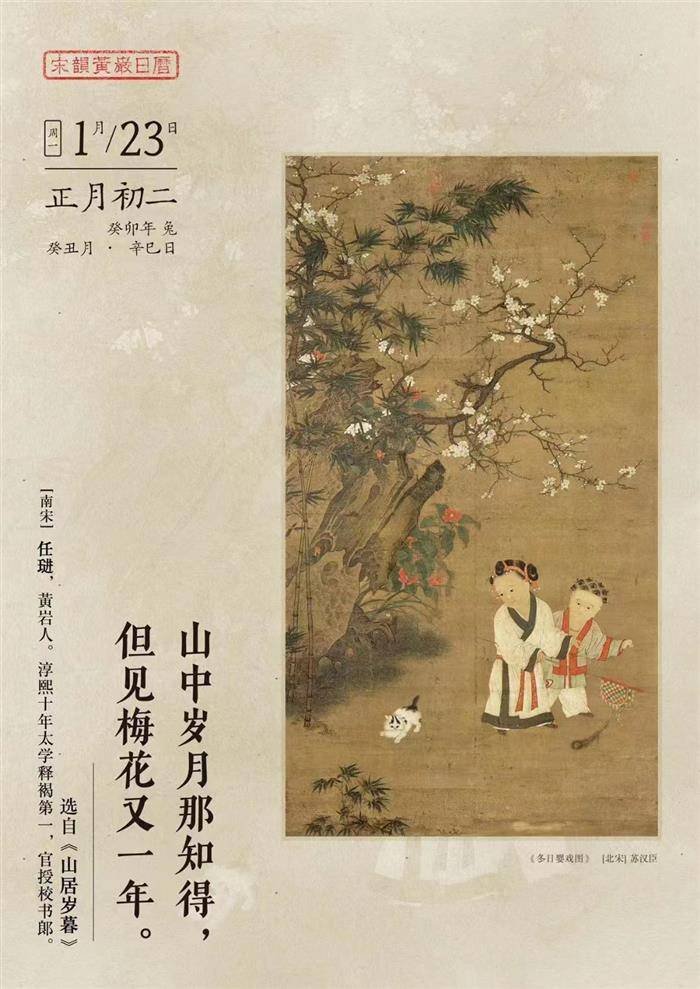

任琎《山居岁暮》赏析:

山居岁暮

南宋 任琎

读罢羲文先后天,萧然一室袅寒烟。

山中岁月那知得,但见梅花又一年。

词句注释

羲文: 指伏羲和周文王

先后天: 指伏羲的先天八卦和周文王的后天八卦

白话译文

读完了伏羲的先天八卦和周文王的后天八卦,萧条的房间升起了袅袅寒烟。

山中的时间可以从那里得知,只要看见梅花就又过了一年。

创作背景

诗中描写的场景很可能是作者的故乡十里梅林,作者是黄岩璜山头村人,璜山头村就在宋时黄岩的方山下至十里铺的十里梅林附近,古时有很多文人借此留下诗篇,状元王十朋在这里留下了“梅花十里眼,竹叶一杯肠”的名句,诗人戴复古留下了“十里梅花生眼底,九峰山色满胸中”的名句。

作品鉴赏

“读罢羲文先后天,萧然一室袅寒烟”,诗的第一句写明了作者刚刚读完伏羲的先天八卦和周文王的后天八卦,看到萧条的居室升起了袅袅寒烟。第二句,“山中岁月那知得,但见梅花又一年”,作者转而指给读者一个信息,使读者产生浓厚的兴趣,山中的岁月到底通过什么来得知呢?诗的结尾写出作者看见山中的梅花开了。结尾是点睛之笔,开放的梅花既为读者解答了时间已经到了岁暮,同时也感觉出作者对学习时光飞逝的感慨,末句使全诗意境得到了升华,这其中又似乎隐隐表现出作者对自然变化的感悟,又或许是对生命短暂的思考,令人意犹未尽。

古诗中出现“又一年”,往往是作者对时光的感慨,而其中具体的原因基本上都能在前文中找到答案。“去年花里逢君别,今日花开又一年”,这是因为对朋友真挚地想念而对时光产生的感叹;“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”,这是因为对家乡深切地思念而对时光产生的感伤;“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”,这是因为对国家和遗民长期地悲伤而对时光产生的感痛;同样《山居岁暮》中对时光感慨的原因也在前文中有所表达,那是因为学习的历程光阴似箭。

作者沉浸在“又一年”的学习之中,忘记了岁月的流逝,这点从“萧然一室袅寒烟”这句也能体会到。因为学习,他疏忽了整个居室过冬所需的生活打理,“萧然”二字通过侧面写出了他的形象。从近处看见的寒烟,到远处看见的梅花,作者自然而然地流露出对时光的感慨。这是一种沉浸在知识的海洋里,蓦然间返归现实,回眸就是一眼经年的感觉。当我们读完末句,他对学习的态度瞬间跃然纸上。

可以说,古人对书籍的求知欲望和现代人对上网的饥渴是一样的。两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书。

淳熙丙午年(1186),任琎得到周必大的举荐,周必大以宰相之尊主盟文坛,与陆游、范成大、杨万里等名家交游频繁。就在任琎被举荐为秘书少监的第二年,淳熙十四年(1187),周必大同样举荐杨万里为秘书少监,当年杨万里送别林子方时,写下了“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,林子方和任琎一样,曾经做过校书郎,可能两人也是同事,他们和杨万里的职务都属秘书省。只是很遗憾,我们没有看到杨万里的“晓出净慈寺送任琎”这样的诗。

此外,由黄岩当代名人张永生,徐先学,张炳方编注,朱峰为顾问的《黄岩历代诗词选》中收有任琎另一首七律《早朝应制》,附注选自《三台诗录》。

早朝应制

南宋·任琎

冠袍五夜候晨钟,阊阖初开辇路通。

细细炉烟迎剑佩,雍雍鹓序肃夔龙。

蓬莱日暖春风软,天阙云高海宇空。

独有微臣惭际遇,愿随黄阁献孤忠。

词句注释

五夜: 五更

阊阖: 宫门

辇路:天子车驾所经的道路

剑佩:宝剑和垂佩,垂佩是悬在腰间带上的饰物,官员等级的标志之一

雍雍: 雍容,从容大方

鹓序: 朝官站立的次序

夔龙: 相传舜的二臣名,喻指辅弼良臣

天阙:天子的宫阙

黄阁: 借指宰相

白话译文

所有穿戴好冠袍的人,五更的时候就在等候晨钟,宫门刚刚打开,天子的车驾所经的道路已经通畅无阻。细细的炉烟好像在迎接宝剑和垂佩,朝官站位的次序显得很雍容,辅弼良臣显得很肃穆。这仙境的阳光温暖、春风柔和,皇宫的云高高地飘向海内的上空。只有我对自己的际遇感到惭愧,我愿随丞相奉献我的孤忠。

应制诗,也叫“应和诗”,是我国古代臣僚奉皇帝所作、所和的诗,内容多为歌功颂德。这首应制诗文采华丽更是情真意切,诗里的“黄阁”应该指周必大,从诗中可以看出任琎是尊师重友、忠君爱国之人。

总之,任琎虽然不是科举状元,但是取得太学释褐第一也确实值得骄傲,作为乡贤,他也为宋韵黄岩增添了一道亮丽的光彩。

参考材料:

《南宋的太学舍选与两优状元》

《浙江通志》

《嘉定赤城志》

《万历黄岩县志》

《光绪黄岩县志》

《宋诗纪事》

《台州经籍志》

《黄岩璜山任氏宗谱》

《全宋诗》

《全宋词》

《黄岩历代诗词选》