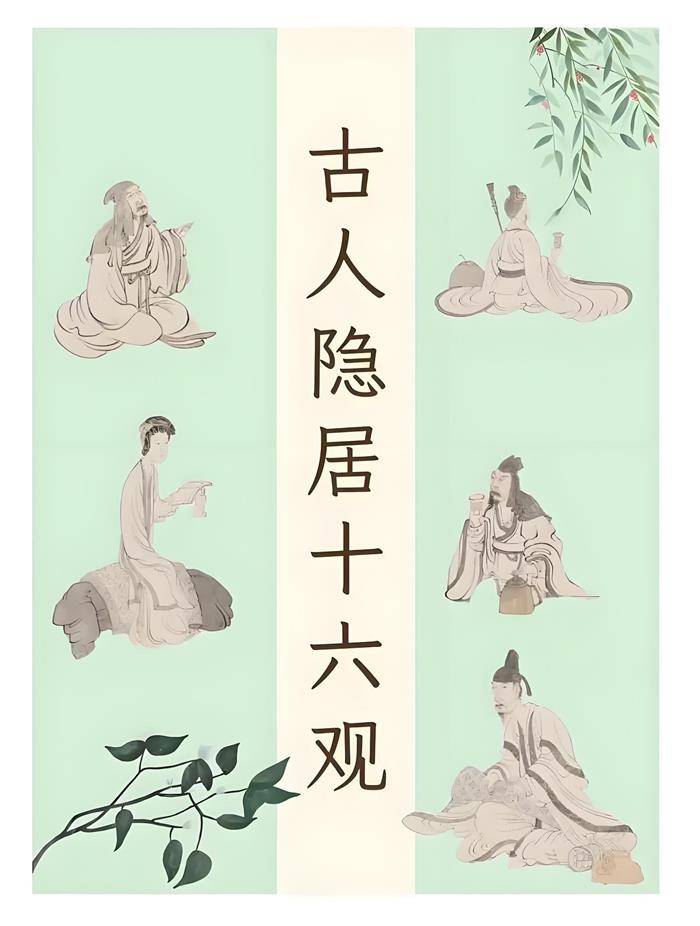

《隐居十六观》是陈洪绶创作的一组画册,其含义与佛教《观无量寿佛经》的十六观之门有关,同时也与佛教《十七地论》有关。这组画册通过十六个场景展现了古代隐士的生活和思想,从道家到佛家的转变,体现了隐逸高人的高雅品性和豁达态度。

武陵春●喷墨

水木清华宁墅隐,相悦富春山。

沽酒分茶梦笔闲。嚼字品清欢。

喷墨竟纸卓尔趣,丹客自怡然。

鹤子梅妻画里仙。遗世醉桃源。

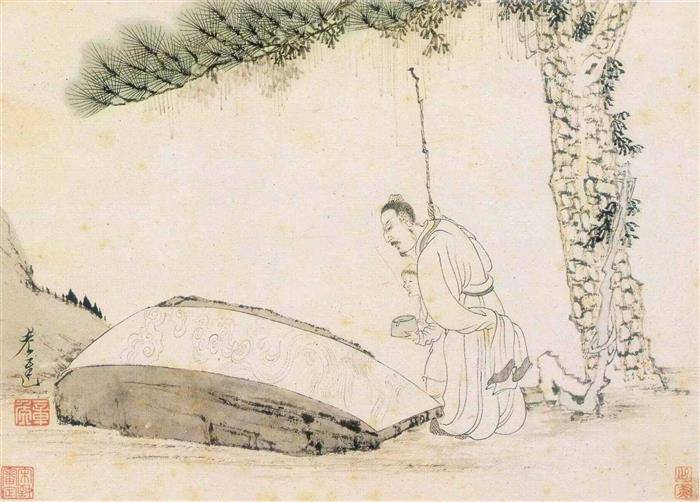

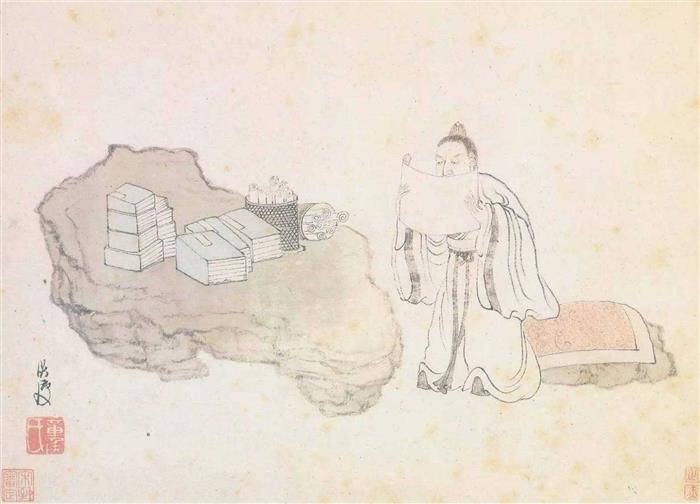

东晋志怪小说《神仙传》中,有个叫班孟的女仙。班孟是道家隐士,她摊开纸张之后,不用挥毫运笔,口中含墨,吞吐之间,白宣纸上,即文字满纸。

纸上喷墨之人,陈老莲绘的是男仙与童子,或他认为,此类女子,人间不可得。而文人赏字画,水墨丘壑中体味自然真性。试问,文人饮墨,不知是为梦中的神来之笔,还是爱墨情深呢?

武陵春●味象

楚水燕山轻曳履,勤志洞娑婆,

野渡舟横踏浪歌。幻世若南柯。

如露如电金刚策,且莫费蹉跎。

一袭澄襟梦几何。怀景入烟萝。

味是品味、审美、享受。

象是山水之形状,自然之万象。

南朝画家宗炳,喜山水,爱远游。年轻时志在踏遍千山万水,老疾俱至,难以实现。所以他觉得观赏山水不过为了畅神舒心,所以应该怀着空明心境观物,此为味象。

我们不妨澄怀味象,观山水,空心境。荷叶田田,只需用心细赏,空中鸟鸣,只待静心去听,心若澄净,万物有情。

武陵春●漱句

枕石听流于渭水,鸿雁寄秋歌。

浣句空明堪濯磨。诗梦未偏颇。

一琴一鹤东山意,梨盏勿需多。

衣袂飘飘溯碧波。疏影棹烟蓑。

晋代有个年轻人,叫孙楚,看不惯世俗凡庸无聊,欲隐退山水之间。

他对好友王济说,自己将“枕石漱流”,以山石为枕席,用溪流漱口。

但在表达时误说成“漱石枕流”。王济听后,问“水流可以枕着、石头可以用来漱口吗?”。

孙楚知道自己口误,但“顺水推舟”解释说:“我之所以要枕流,是想洗耳; 之所以漱石,是想磨砺牙齿。”

以石漱口,得敏捷才思,所言词句,奇警明智。

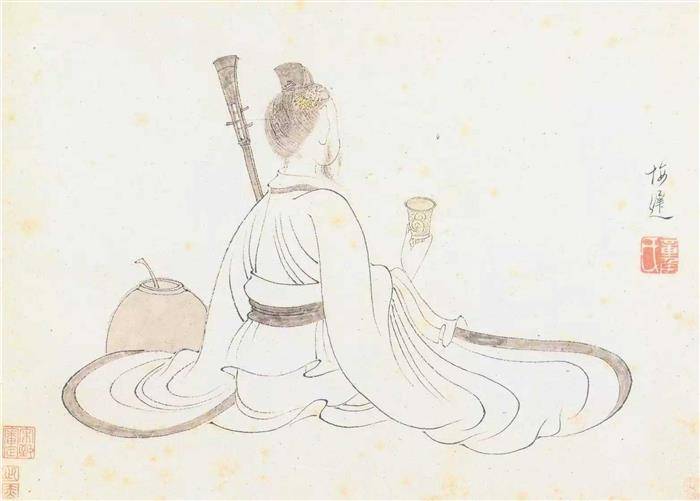

陈老莲则画了一位隐士的背影,他一手持琴,一手持杯,宽广衣袖,云一般舒展在地面,酒坛在其身侧,他微微抬头,游目骋怀,飘逸放达。

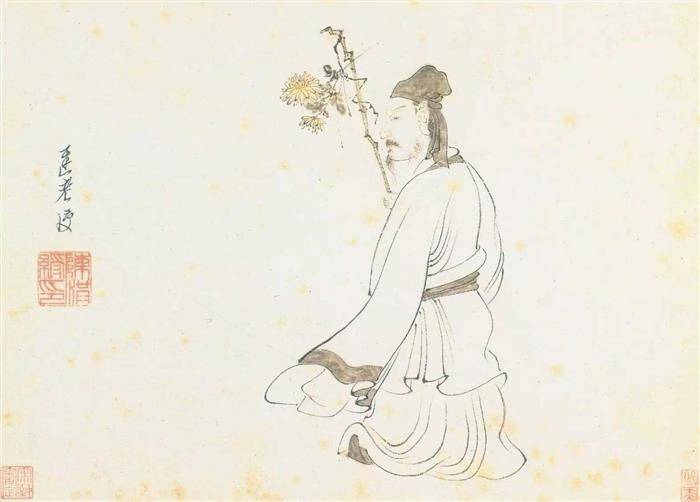

武陵春●杖菊

花坞杖藜观菊艳,撷挂两三枝。

吟醉南山木客诗。仍念谢家池。

闲邀东篱彭泽酒,月下泛清卮。

不语离愁不语痴。云水袅琴丝。

苏东坡有诗云“杖藜晓入千花坞” 隐士持杖,纵游山水,于千姿百态的群花坞间沉醉。陶渊明爱菊,“采菊东篱下,悠然见南山。” 杖头挂菊,则融入陈老莲的画面中。虬杖一根,隐士轻装而行,菊花三两,精神寄托于盛放花姿,跋涉江川,生命傲然之意卓然显见。

一枝藤杖平生事,隐者坐处酒与诗,行时便是杖与菊。然,今朝多白衣,行者则鲜见!