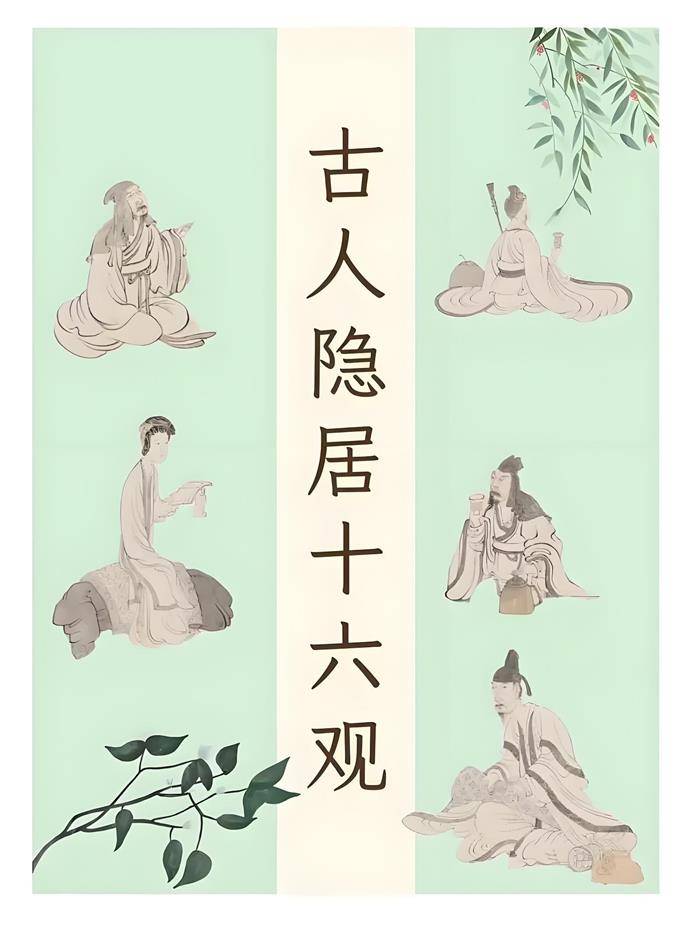

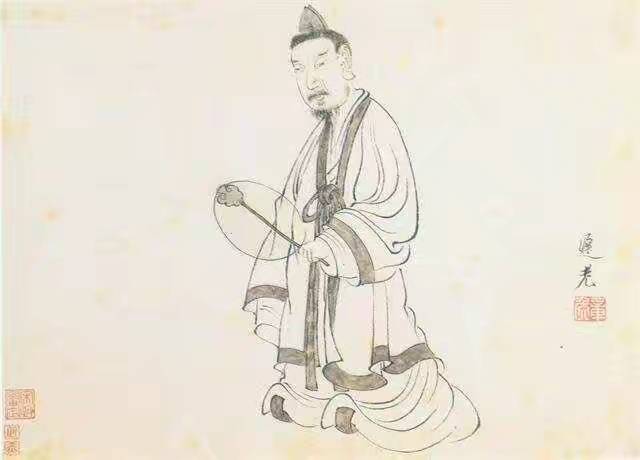

《隐居十六观》是陈洪绶创作的一组画册,其含义与佛教《观无量寿佛经》的十六观之门有关,同时也与佛教《十七地论》有关。这组画册通过十六个场景展现了古代隐士的生活和思想,从道家到佛家的转变,体现了隐逸高人的高雅品性和豁达态度。

《隐居十六观》以简洁的形式描绘出隐士对自我认识及世界的十六个观照,分别命名为:访庄、酿桃、浇书、醒石、喷墨、味象、漱句、杖菊、浣砚、寒沽、问月、谱泉、囊幽、孤往、缥香、品梵。一般认为每一观与一位古代隐逸高士对应,有的则是画者自己对生活与心境的写照。而画中内容其实都是“万法唯识”、“唯识变现”的比喻。

《隐居十六观》看起来朴素无华、不足为奇,其实蕴涵着不可思议、不可估量的法相唯识意义,可以引领人重新认识生命及世界。人在红尘,有人积极入世,也有人仰天出门去。生活有逆水行舟之际,亦有归于山林之时。

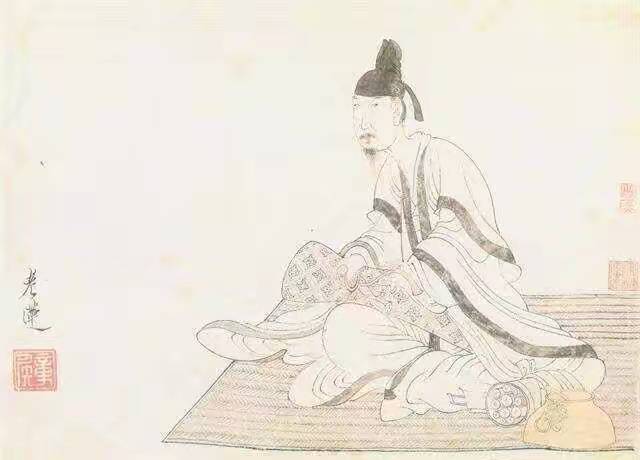

武陵春●囊幽

月下子期无觅处,流水共谁参。

世事无由尽晓谙。不必卦辞占。

绿绮归囊买山去,弦动怕愁添。

约得庄周梦一帘。诗舸隐椒潭。

囊为袋,幽为琴,囊幽就是藏琴,自珍自惜,是琴之更高一层的境界。

琴是隐者高士随身之物,音声悠远清扬,悦性陶情。昔日子期死,伯牙摔断琴,弹者若逢知音,则琴声延续,若无知音,则不如白居易所言:“自弄还自罢,亦不要人听。”

古人追求“韵外之致、弦外之音”,有宿缘则聚,无知音则隐。况,今人亦如斯。

武陵春●孤往

归去来兮何旷逸,风遣客星槎。

寄隐芙蓉咏谢家。无语醉拈花。

一程山水三生梦,石上枕烟霞。

清影离离抚燕笳。放棹济云涯。

陶渊明《归去来兮辞》有句曰:“怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。”唐人白居易推崇陶渊明的孤往情结,取字乐天。

《文选》载:“司马彪曰:独往,任自然不复顾世也。”古来文人之独往,必轻天下,不顾于世。

人生若行到之处,与天地苍茫间不见共往之人,也可明朝散发扁舟,回归山林故里,一山一石,一草一木,皆是慰藉。

武陵春●缥香

宋韵唐风承袭久,渊雅去来今。

迤逦诗情抱膝吟。酬我紫芝心。

缥缃聊共烟波兴,素卷作知音。

朝夕流连翰墨林。芳气染青衿。

缥香,同“缥缃”。

“缥”是淡青色,“缃”是浅黄色。古时常用淡青、浅黄色的丝帛作书囊书衣,因以指代书卷,亦可指读书文人。

南朝梁代萧统《〈文选〉序》:“词人才子,则名溢于缥囊;飞文染翰,则卷盈乎缃帙。”

南宋范成大《寄题王仲显读书楼》诗:“滴露 朱黄,拂尘静缃缥。”

腹有诗书气自华,古往今来,文人雅士皆以诗书为伴,翰墨结缘,华夏文明一脉承传,辉耀千古,溢彩流芳!

武陵春●品梵

转读大乘无量寿,归钓武陵溪。

枯木龙吟绝鹿迷。般若一枝栖。

世事无常循因果,彻悟阐元机。

未必修行少白衣。妙偈出东篱。

“品梵”,意为品经诵偈,僧人为隐,白衣亦可隐,红尘之外寻一处清修地,素食寡欲,内观自性,求般若真知,再利益他人。

古来诸多文人也是僧人,陈老莲在明末时,避难于绍兴云门寺剃度出家,后还俗,晚年时礼佛参禅,他精神中理想的隐逸世界,有一部分便如画中这样,并非独坐青灯古佛之下,而是有知己共同研读经典,心境恬淡,安时处顺。虽物相虚有,但本性具足。诚然,欲了禅机,也未必真在庙堂之中,一介白衣,于红尘栖隐静修,清绝超逸,御风莞尔,甚好!