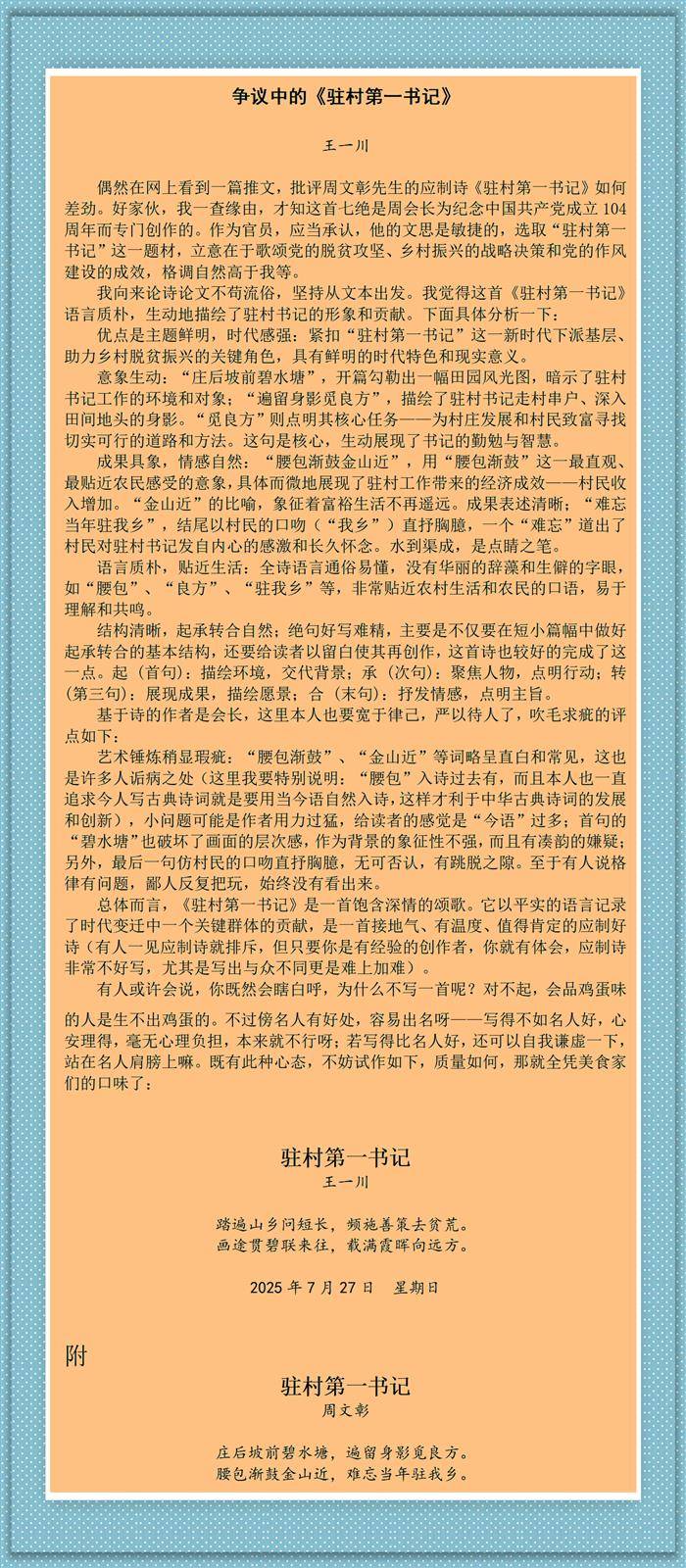

争议中的《驻村第一书记》

王一川

偶然在网上看到一篇推文,批评周文彰先生的应制诗《驻村第一书记》如何差劲。好家伙,我一查缘由,才知这首七绝是周会长为纪念中国共产党成立104周年而专门创作的。作为官员,应当承认,他的文思是敏捷的,选取“驻村第一书记”这一题材,立意在于歌颂党的脱贫攻坚、乡村振兴的战略决策和党的作风建设的成效,格调自然高于我等。

我向来论诗论文不苟流俗,坚持从文本出发。我觉得这首《驻村第一书记》语言质朴,生动地描绘了驻村书记的形象和贡献。下面具体分析一下:

优点是主题鲜明,时代感强:紧扣“驻村第一书记”这一新时代下派基层、助力乡村脱贫振兴的关键角色,具有鲜明的时代特色和现实意义。

意象生动:“庄后坡前碧水塘”,开篇勾勒出一幅田园风光图,暗示了驻村书记工作的环境和对象;“遍留身影觅良方”,描绘了驻村书记走村串户、深入田间地头的身影。“觅良方”则点明其核心任务——为村庄发展和村民致富寻找切实可行的道路和方法。这句是核心,生动展现了书记的勤勉与智慧。

成果具象,情感自然:“腰包渐鼓金山近”,用“腰包渐鼓”这一最直观、最贴近农民感受的意象,具体而微地展现了驻村工作带来的经济成效——村民收入增加。“金山近”的比喻,象征着富裕生活不再遥远。成果表述清晰;“难忘当年驻我乡”,结尾以村民的口吻(“我乡”)直抒胸臆,一个“难忘”道出了村民对驻村书记发自内心的感激和长久怀念。水到渠成,是点睛之笔。

语言质朴,贴近生活:全诗语言通俗易懂,没有华丽的辞藻和生僻的字眼,如“腰包”、“良方”、“驻我乡”等,非常贴近农村生活和农民的口语,易于理解和共鸣。

结构清晰,起承转合自然;绝句好写难精,主要是不仅要在短小篇幅中做好起承转合的基本结构,还要给读者以留白使其再创作,这首诗也较好的完成了这一点。起 (首句):描绘环境,交代背景;承 (次句):聚焦人物,点明行动;转 (第三句):展现成果,描绘愿景;合 (末句):抒发情感,点明主旨。

基于诗的作者是会长,这里本人也要宽于律己,严以待人了,吹毛求疵的评点如下:

艺术锤炼稍显瑕疵:“腰包渐鼓”、“金山近”等词略呈直白和常见,这也是许多人诟病之处(这里我要特别说明:“腰包”入诗过去有,而且本人也一直追求今人写古典诗词就是要用当今语自然入诗,这样才利于中华古典诗词的发展和创新),小问题可能是作者用力过猛,给读者的感觉是“今语”过多;首句的“碧水塘”也破坏了画面的层次感,作为背景的象征性不强,而且有凑韵的嫌疑;另外,最后一句仿村民的口吻直抒胸臆,无可否认,有跳脱之隙。至于有人说格律有问题,鄙人反复把玩,始终没有看出来。

总体而言,《驻村第一书记》是一首饱含深情的颂歌。它以平实的语言记录了时代变迁中一个关键群体的贡献,是一首接地气、有温度、值得肯定的应制好诗(有人一见应制诗就排斥,但只要你是有经验的创作者,你就有体会,应制诗非常不好写,尤其是写出与众不同更是难上加难)。

有人或许会说,你既然会瞎白呼,为什么不写一首呢?对不起,会品鸡蛋味的人是生不出鸡蛋的。不过傍名人有好处,容易出名呀——写得不如名人好,心安理得,毫无心理负担,本来就不行呀;若写得比名人好,还可以自我谦虚一下,站在名人肩膀上嘛。既有此种心态,不妨试作如下,质量如何,那就全凭美食家们的口味了:

驻村第一书记

王一川

踏遍山乡问短长,频施善策去贫荒。

画途贯碧联来往,载满霞晖向远方。

2025年7月27日 星期日

附:

驻村第一书记

周文彰

庄后坡前碧水塘,遍留身影觅良方。

腰包渐鼓金山近,难忘当年驻我乡。