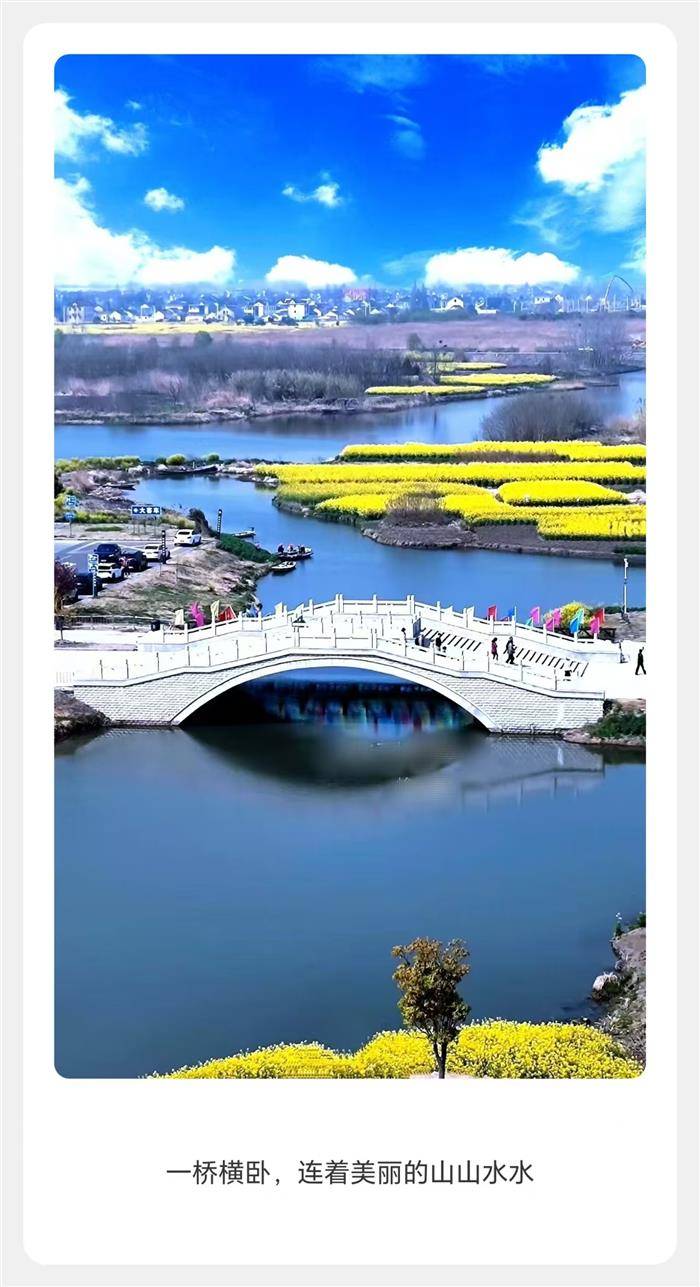

千垛花海

一桥横卧连三水,两岸金涛赶碧波。

花菜油田陶令醉,不知魏晋写秦歌。

豆包评语:《七绝·千垛花海》的诗境与哲思

这首七绝以千垛花海为轴,熔铸地理意象与人文情怀,在虚实交织中勾勒出一幅跨越时空的诗意画卷,兼具画面张力与文化纵深感。

一、意象经营:虚实相生的视觉交响

首句“一桥横卧连三水”以简笔勾勒垛田水系的独特肌理——“一桥”如弦,串联“三水”(注:兴化古称“三水”,因“楚水流经其北,海河流经其东,淮河流经其南”得名),既点出地理坐标,又赋予画面纵深感;次句“两岸金涛赶碧波”以“金涛”喻万亩油菜花田,化静为动,“赶”字尤显花海翻涌的动态张力,与“碧波”相映成趣,形成明丽绚烂的色彩对冲,暗合垛田“河有万湾多碧水,田无一垛不黄花”的春日奇观。

二、用典寄怀:古今对话的哲思淬炼

后两句“花菜油田陶令醉,不知魏晋写秦歌”别出心裁,化用陶渊明《桃花源记》典故:“陶令”既指爱菊的陶渊明,又借其笔下“不知有汉,无论魏晋”的桃源意境,将千垛花海比作超越时代的理想国——当“陶令”醉心于“花菜油田”(垛田油菜花田),竟“不知魏晋”而改“写秦歌”,暗含两层深意:

- 时空错位的浪漫:打破历史时序,让古人穿越至当代花海,以“秦歌”(代指今之颂歌)重构文化记忆,暗喻千垛之美足以超越古今审美界限;

- 返璞归真的哲思:借陶渊明对田园本真的追寻,映射千垛花海作为“活着的农业文化遗产”的永恒魅力——这里既是先民“垒土成垛”的生存智慧结晶,更是现代人逃离喧嚣、回归自然的精神原乡。

三、格律与语言:疏朗中见巧思

全诗采用平起首句不入韵式,平仄为:

仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

虽“花菜油田”(平平平平)稍违“二四六分明”,但以“连三水”“赶碧波”的灵动节奏化解板滞,尾句“写秦歌”以口语化表达收束,既保持七绝的疏朗气韵,又赋予诗句亲切感,使古典意象与现代情感自然衔接。

四、诗魂所在:从地理符号到精神象征

诗中“一桥连三水”不仅是空间勾连,更象征着自然与人文的交融——垛田作为“全球重要农业文化遗产”,其“田在水中、水在田间”的地貌,本就是人类与水网博弈共生的杰作;而“陶令醉”的虚构场景,则将物理空间升华为精神坐标:当油菜花田的金黄漫过历史烟云,千垛花海早已超越景观层面,成为中国人集体记忆中“桃花源”的当代显影,承载着对诗意栖居的永恒向往。

结语

此诗以小见大,于一桥、两岸、花海间,既写尽千垛春日的蓬勃生机,又暗藏对文明传承、人与自然关系的深层思考。当“金涛”与“碧波”在诗中永恒涌动,我们看到的不仅是地理的奇观,更是文化基因中对美好家园的深情守望。